地點:新疆和田市伊力其鎮

人物:那依甫·伊斯馬義

圖、文/韓連赟

整理/朝隆合

三分料七分工,說明玉雕對于一塊和田玉的分量之重。

從前老藝人們的琢玉手藝原始質樸,一刀一筆,凝聚心力,耗時極長。然而時至今日,“匠人精神”的手工玉雕藝人所存無幾,我們所感受到的,往往是浮夸背后的匠氣。

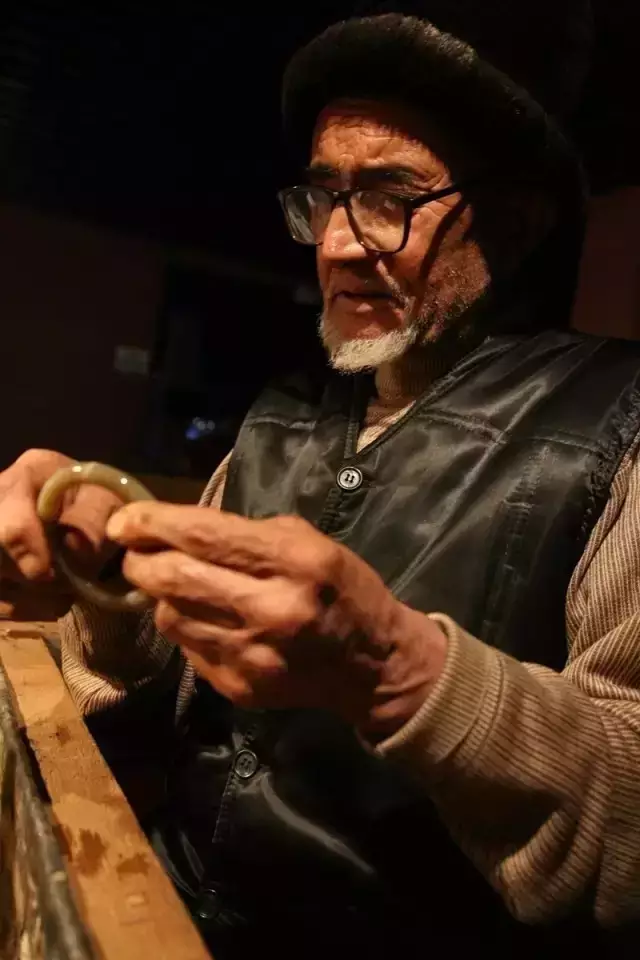

76歲的那依甫·伊斯馬義給當今的玉雕界與商業社會中的我們“沉默地上了一課”。他的父親是民國時期和田著名玉雕藝人,他和哥哥從小隨父學藝,公私合營時兄弟二人一并進入縣二輕局玉雕廠工作,文革時他獨自辭職回家開了一個小店,專事玉器加工。這位雕琢了一輩子和田玉的老藝人,雖然常常發愁自己后繼無人——子孫們不愿意辛苦學藝,說是琢玉不如賣玉掙錢多,他卻始終摯愛著、堅守著自己祖傳的“遺產”——和田玉雕琢手藝。

《天工開物》中說:“凡玉,初剖時,冶鐵為圓盤,以盆水盛砂,足踏圓盤使轉,添砂剖玉,遂忽劃斷。”

萬萬沒想到,這段描述竟與我親眼所見的景況完全一致!

當我把三腳架扔進老吉普的后備箱,坐在破舊不堪的副駕駛座上,晃晃悠悠地來到一處門前種著幾棵高大的桑樹、院門上古老的銅皮門釘已是銹跡斑斑的維吾爾民居時,首先映入眼簾的是,院子里布局簡單的小作坊——尤其是作坊中央那架木制的琢玉車床,以及車床旁邊幾個盆子里堆放的大大小小的玉料。

1、古老的玉雕作坊雖然通了電有了現代氣息,老藝人依然堅持手工制作。

2、祖上傳下來的雕琢工具,被老藝人一件不落地珍藏著,現已成為歷史的“活化石”。

3、父親留下來的唯一一件玉雕作品——墨水瓶,也被老藝人珍存至今,現在也已“絕版”。

4、老藝人經常到市場上去“撿漏”,淘些便宜的原料。

5、昆侖山中一種接近金剛砂的物質,砸碎后可作為“解玉砂”,用于磨玉。

6、老藝人抓起一把“解玉砂”,用手摩挲著,對我講述它的用途。

7、老藝人的兒子雖然不愿意從事玉雕行業,但畢竟心疼辛勞的父親,所以時不時會到作坊搭一把手。

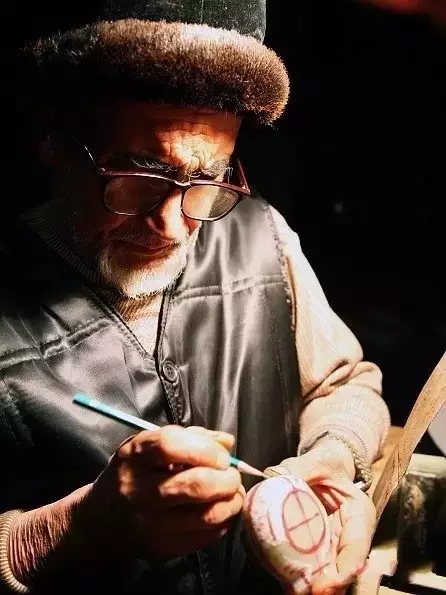

8、每當選好了玉料,老藝人都要仔細審度、認真設型。若不能獨具慧眼,若沒有好的設型,雕琢技藝再高,也出不了傳神的精品玉器。

9、老藝人的眼神兒已經不太好了,他只能“逼”兒子幫忙“沾刀具”。

10、從老藝人滄桑的手可以看出,他在雕機旁坐了多少個年頭!

11、玉料上機后要細磨慢切——琢玉的過程是藝人用靈魂同玉石交融的過程。

12、經過藝人全身心的投入,玉件基本完工——沉睡在亂石瓦礫中的美玉,終于呈現出驚世駭俗的麗質!

13、這些樸實潤澤、晶瑩細膩的玉器,都是老藝人親手雕琢的。

14、這是現代玉雕大師的作品——韻味古樸。

15、這是具有抽象特征的后現代玉雕作品——風格新穎。

16、這是和田玉龍河畔的職業撿玉人。

17、2010年前后,和田玉炒到了天價,每天都有幾百上千的挖掘機把和田玉龍河翻個底朝天。

18、和田玉市場真假難辨,全國各地都有和田玉買賣。

19、瞧,這才是真正的和田玉籽料。

信息來源 朝隆合: