魯班(公元前507年-公元前444年),春秋時期魯國人,姬姓,公輸氏,名班,人稱公輸盤、公輸般、班輸,尊稱公輸子,又稱魯盤或者魯般,是春秋末葉著名工匠家,被后世尊為中國工匠師祖。在中國流傳著許多他對建筑及木工等行業貢獻的傳說,被認為是他設計的工具及建造法則,被沿用至今,是以魯班被后世奉為工匠祖師,為中國上架行、中架行及下架行(合稱三行)工匠均敬奉的先師,戲班亦奉魯班為師。大約在公元前450年以后,他從魯來到楚國,幫助楚國制造兵器。他曾創制云梯,準備攻宋國,墨子不遠千里,從魯行十日十夜至楚國都城郢,與魯班和楚王相互辯難,強行說服楚王停止攻宋。木工師傅們用的手工工具,如鉆、刨子、鏟子、曲尺,劃線用的墨斗,據說都是魯班發明的。而每一件工具的發明,都是魯班在生產實踐中得到啟發,經過反復研究、試驗出來的。

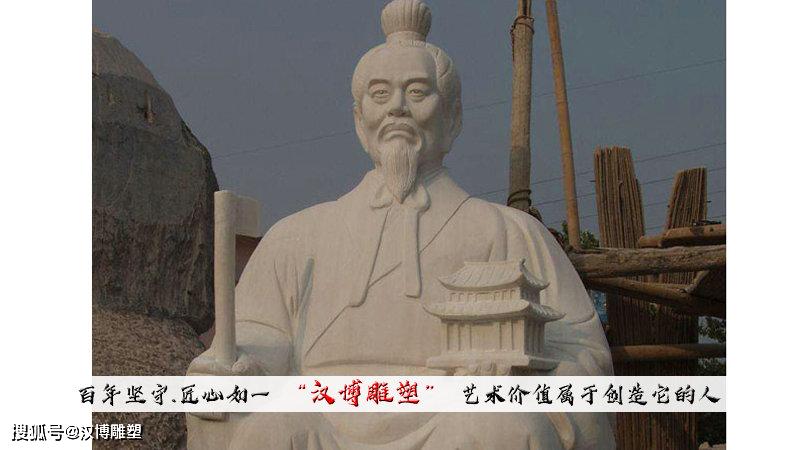

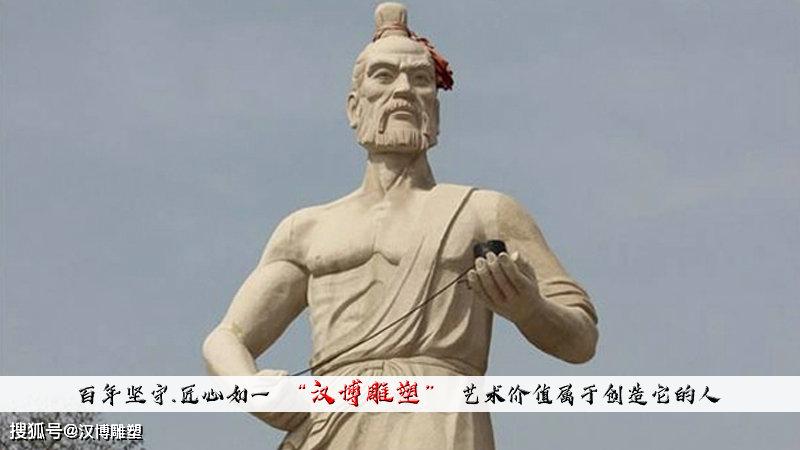

魯班雕像,大型石雕,訂制人物雕塑

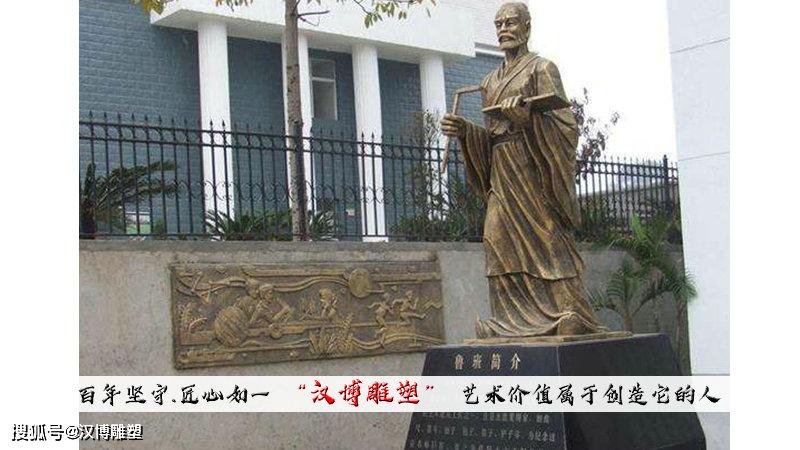

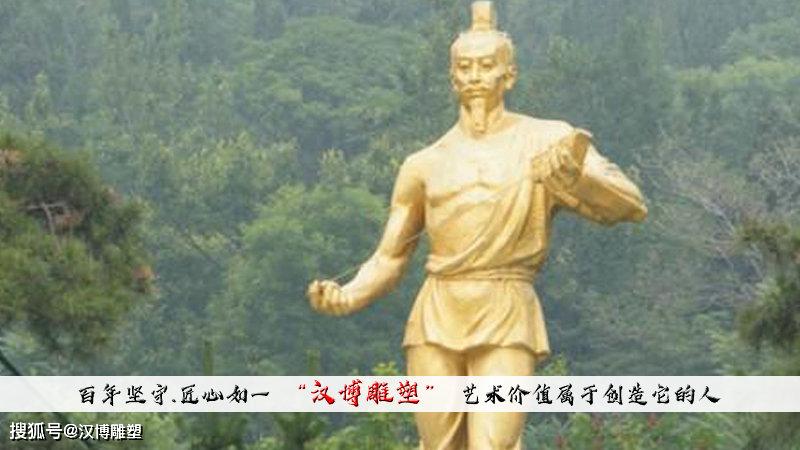

鑄銅雕像,雕塑制作廠家,名人銅雕

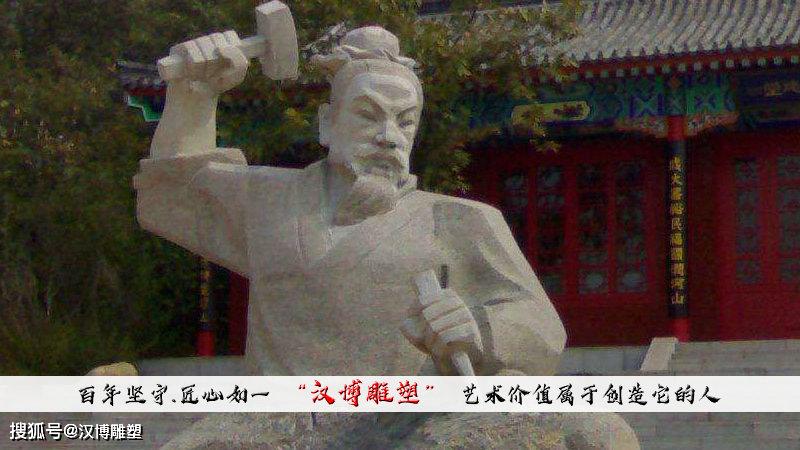

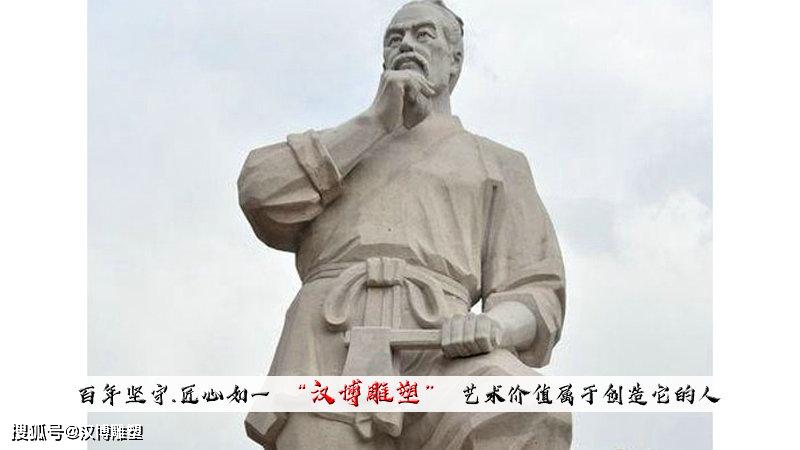

人物石雕,戶外雕像,大型雕塑

鉤和梯是春秋末期常用的兵器。《墨子·魯問》記魯班將鉤改制成舟戰用的“鉤強”,楚國軍隊用此器與越國軍隊進行水戰,越船后退就鉤住它,越船進攻就推拒它。《墨子·公輸》則記他將梯改制成可以凌空而立的云梯,用以攻城。云梯是古代攻城用的器械,傳說是魯班發明。以下是相關記載:《墨子·公輸》記載:“公輸盤為楚造云梯之械,成,將以攻宋”。《戰國策·公輸盤為楚設機章》寫到墨子往見公輸般時說:“聞公為云梯”。

《淮南子》曰:魯班即公輸般,楚人也。乃天子之巧士,能作云梯。《淮南子·兵略訓》許慎注:“云梯可依云而立,所以瞰敵之城中”。“鉤強”也稱“鉤拒”、“鉤巨”。是古代水戰用的爭戰工具,可鉤住或阻礙敵方戰船。傳說是魯班發明。以下是各種相關記載。《墨子·魯問》:“昔者楚人與越人舟戰于江,楚人順流而進,迎流而退,見利而進,見不利則其退難。越人迎流而進,順流而退,見利而進,見不利則其退速,越人因此若埶,亟敗楚人。公輸子自魯南游楚,焉始為舟戰之器,作為鉤強之備,退者鉤之,進者強之,量其鉤強之長,而制為之兵,楚之兵節,越之兵不節,楚人因此若埶,亟敗越人。”

園林雕塑,訂制人物雕像,景觀石雕

名人雕像,雕塑制作廠家,魯班石雕

加工鑄銅雕塑,戶外雕像,大型銅雕

先進農機具的發明和采用是中國古代農業發達的重要條件之一。《世本》說魯班制作了石,《物原·器原》又說他制做了礱、磨、碾子,這些糧食加工機械在當時是很先進的。另外,《古史考》記載魯班制作了鏟。據《世本》上記載,石磨也是魯班發明的。傳說魯班用兩塊比較堅硬的圓石,各鑿成密布的淺槽,合在一起,用人力或畜力使它轉動,就把米面磨成粉了。這就是我們所說的磨,在此之前,人們加工糧食是把谷物放在石臼里用杵來舂搗,而磨的發明把杵臼的上下運動改變做旋轉運動,使杵臼的間歇工作變成連續工作,大大減輕了勞動強度,提高了生產效率,這是古代糧食加工工具的一大進步。魯班發明磨的真實情況已經無從查考,但是從考古發掘的情況來看,龍山文化時期(距今四千年左右)已經有了杵臼,因此到魯班的時代發明磨,是有可能的。

魯班石雕,廣場雕像,雕塑制作廠家

加工鑄銅雕塑,名人銅雕,紀念館雕像

園林雕像,訂制人物石雕,景觀雕塑

“古者穿地取水,以瓶引汲,謂之為井。”據說,第一個在地下掘出水來的人是舜帝;第一個在山區打出深水井的人是“百工圣祖”魯班。也許人們對“堯天舜日”的渴求甚過一切吧,至今傳誦舜井的人多,留心魯班井的人少。遠水不解近渴。人類對水的需求自古都是靠江“喝”江、靠湖“喝”湖的,不靠江不靠湖的就只好“穿地取水”。初期的水井很不講究,口大底小,不方不圓,充其量只能算是個“臨渴掘井”的應急水坑。

是魯班發明創造了打井的技法,才出現了井壁以石砌壘的石井,以磚砌壘的磚井,以陶環套接的陶井,以沙灰捶抹的灰井,以木材構架的木井;才懂得了建井臺防污水流入,筑井亭。拉水的滑輪也是魯班發明的。當年魯班看見鄉親們一頭挑著瓦罐,一頭挑著一團井繩走上井臺,一抽一抽地半天提不上一罐子水來時,他覺得鄉親們太辛苦了,于是千思萬想又想出了拉水的滑輪,滑輪“轉”成了轆轤,轆轤又“轉”成了風車,風車又“轉”成了水車,就這樣轉呀轉呀,轉過去了兩千多個春秋。

加工鑄銅雕塑,魯班銅雕,戶外大型

廣場石雕,大型雕塑,名人雕像

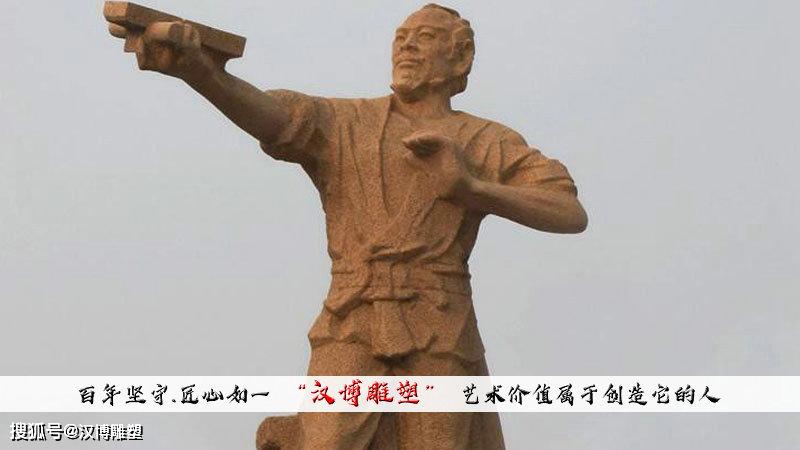

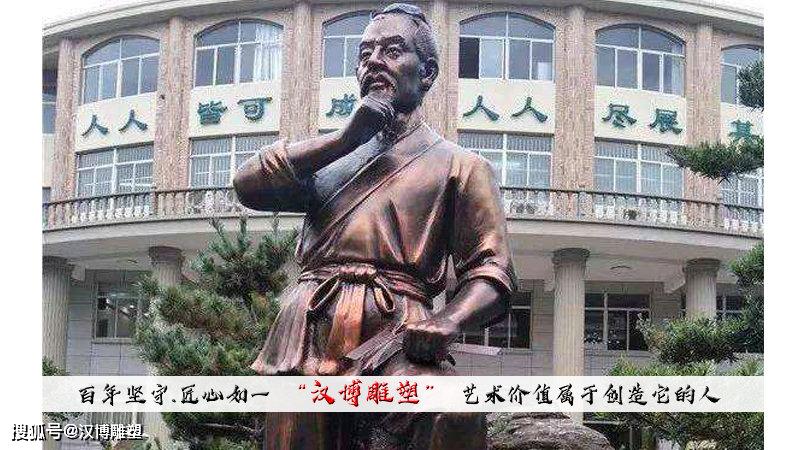

訂制人物銅雕,園林雕塑,景觀雕像

中國古代的建筑技術,正史很少記載,多是歷代匠師以口授和鈔本形式薪火相傳。由匠師自己編著的專書甚少。宋初木工喻皓曾作《木經》,但早已失傳,只有少量片斷保存在沈括的《夢溪筆談》里。唯獨明代的《魯班經》是流傳至今的一部民間木工工行業的專用書,現有幾種版本,具有重要的史料價值。這部書的的前身,是寧波天一閣所藏的明中葉(約當成化、弘治間,1465年~1505年》的《魯班營造法式》,現已殘缺不全。它的特點是在內容上只限于建筑,如一般房舍、樓閣、鐘樓、寶塔、畜廄等,不包括家具、農具等。編排順序比較合乎邏輯,先論述定水平垂直的工具,一般房合的地盤樣及剖面梁架,然后是特種類型建筑和建筑細部,如駝峰、垂魚等。另外,插圖較多,與文字部分互為補充,且保存了許多宋元時期手法。

加工鑄銅雕塑,名人銅雕,文化藝術雕像

戶外雕塑,大型銅雕,訂制人物雕像

銅雕制作廠家,魯班雕塑,鑄銅雕像

天一閣本之后一百多年的萬歷本,更名《魯班經匠家鏡》。內容和編排有較大的改動,但缺前面二十一頁篇幅。稍晚,根據萬歷本翻刻的的明末(崇禎)本,首尾完整,可以看到本書全貌。之后的翻刻本,都是從萬歷本或崇禎本衍出。《魯班經》的主要流布范圍,大致在安徽、江蘇、浙江、福建、廣東一帶。現存的《魯班營造正式》和各種《魯班經》的版本,多為這一地區刊印。這一地區的明清民間本構建筑以及木裝修、家具,保存了許多與《魯班經》的記載吻合或相近的實物,證明它流傳范圍之廣,以及在工程實踐中的規范作用。另外明清時一些文人著書,書名冠以“魯班”兩個字。例如《魯般營造正式》,現存寧波天一閣,為唯一殘本,書名中為“魯般”,還有《匠家鏡魯班經》、《新刻京板工師鏤刻正式魯班經匠家鏡》、《魯班經》等。后三書名是一本書,現存最早的版本為明末萬歷版《魯班經匠家鏡》,在北京故宮博物院。明代版本還有其后的崇禎版,原來保存在北京圖書館和南京圖書館,不過南京圖書館的藏本最遲在2002年已經丟失。其它均為清代和民國的傳本了。