靜樂縣康家會鎮(zhèn)后曲卜村東北玉華山之巔,有一座宏大的城堡,當?shù)卮迕穹Q為——玉華寨。整個城堡全部用疊石壘成,雄渾大氣,氣勢磅礴,遠遠望去大有“孤城上與白云齊”之感。城堡依托山勢而建,順著地形蜿蜒,城墻總體呈長方形,有的地方呈橢圓形,空中俯瞰,形似烏龜,城外邊墻有瞭望口,射擊孔;城內(nèi)地勢平坦,有獨立石屋,環(huán)環(huán)相扣,互為依托。城堡巧妙利用地形地物建造,居高臨下,虎踞龍蟠;視野開闊,攻守兼?zhèn)洹3醪脚袛酁?a href='http://m.lpp68.cn/news/show-326.html' title='古人物主題雕塑,欣賞不同材質(zhì)的人物雕塑' target='_blank'>古人類居住遺址,或古代軍事要塞。據(jù)村中109歲的老者講,玉華寨存在已久,從自己記事時起,老人們就講述有關(guān)玉華寨的傳說,說山上不僅有宏大的城堡,還有關(guān)帝廟、北齊廟、觀音廟等眾多廟宇,每當遇到干旱年景,附近村民就上山祈雨。

玉華寨是一處古代軍事要塞

雄偉的玉華山

康家會鎮(zhèn)后曲卜村頻臨碾河,背靠海拔1902米的玉華山,山峰距村5里之遙,山坡上森林茂密,灌木叢生,怪石嶙峋,皆為花崗巖石質(zhì)結(jié)構(gòu)。山頂?shù)貏萜教梗曇伴_闊,建于山頂?shù)挠袢A寨面積足有足球場大,周長數(shù)百米。山寨經(jīng)人工疊石砌筑,因山勢而建,形成錯落有致的臺地,外圍砌有堅固工整的石墻,周邊設(shè)有瞭望孔,城堡之內(nèi)建有數(shù)十間房屋,皆為石塊砌成,足可容納三五百人,嚴然是一處人類居住過人的寨子,玉華寨何于何時?其功能作用是什么?在《靜樂縣志》等古籍文獻中均無記載。當?shù)卮迕裰恢撜甏眠h,一輩輩口口相傳,稱之為玉華寨。

玉華寨頂部較為平緩,依地勢分為三層,每層外圍均有人工砌筑的石墻,最外石墻達5米之高,邊墻上每隔一段就設(shè)置一個瞭望孔,科學合理,布局嚴整,顯然是用于軍事防御。城堡之北建有山門,山門亦為石砌弧形過道,門洞高約2.5米,寬約1.5米,長約2米,原本有大門,現(xiàn)只剩橫梁。中層因勢而建,是為甕城,也可作緩沖帶;內(nèi)層建有房屋,皆為石頭壘砌。登臨城堡,四面八方數(shù)10公里范圍之內(nèi)的一舉一動都在監(jiān)視之中,選擇此地可謂頗具慧眼,山崗之下就有泉水、小溪,以及滾滾碾河,可以就近解決生活用水,山崗周圍的大片草場,可以用來放牧戰(zhàn)馬,沒有相當專業(yè)的軍事眼光,不會在此處設(shè)置關(guān)城,沒有雄厚的實力基礎(chǔ),不可能完成如此宏大的工程。

從建筑設(shè)計來看,玉華寨極具軍事防御功能,或許是打家劫舍的土匪修筑的山寨,據(jù)險守衛(wèi),與官府對抗;也許是附近村民在兵荒馬亂的年月逃難避險,據(jù)守于城堡之內(nèi),從瞭望孔可觀察敵情,大門一關(guān),飛鳥難越,兵馬難侵,處于寨中,居高臨下,可以隨時發(fā)起進攻,真可謂一夫當關(guān),萬夫莫開。

玉華寨與石峁遺址存在聯(lián)系

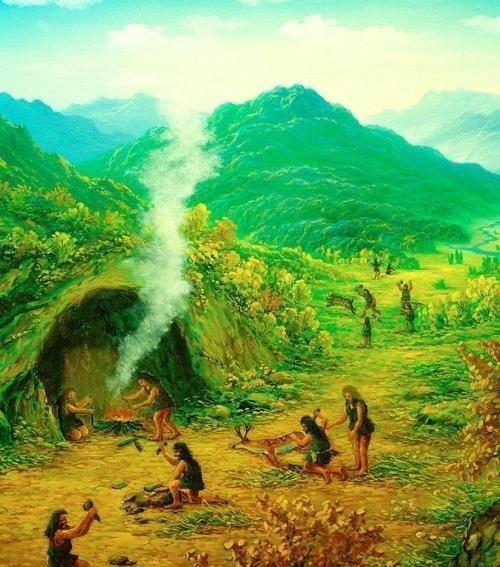

靜樂是一方古老的土地,早在舊石器時代,這里就有人類活動。風神山舊石器的大量發(fā)掘,見證了靜樂人早在那個時期已在這片熱土上繁衍生息。發(fā)現(xiàn)玉華寨,第一時間想到了石峁遺址。急忙找來石峁遺址圖片一一對應(yīng),覺得兩者很是相似。由于古代生產(chǎn)力低下,時有洪水泛濫,但又離不開水源,故在選擇居住地時常常依山傍水,就是選擇高地,山下有水,風神山遺址就在汾河西岸的風神山上,與玉華寨如出一轍。

大美靜樂

玉華寨位于碾河北面玉華山上,非常適合古人類居住和生活,從山坡上沉積的砂石、鵝卵石判斷,當時碾河床水位很高,由于長年累月的河水沖擊,河谷變得更深,同時也說明遠古時期碾河水量很大。當?shù)卮迕裨谛薹可w屋,田間耕作時經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些遠古打砸器,以及繩紋陶器,足以說明早在新石器時代,這里就有人類居住,風神山遺址與玉華寨遺址極為類似,這與丁村文化一脈相承,若不是“丁村遺址”,“丁村文化”發(fā)現(xiàn)較早,最先命名,山西的古文化、古人類研究就要從靜樂開始,“靜樂遺址”和“靜樂文化”也會寫入史冊。玉華寨遺址若真是史前人類活動遺址,就說明靜樂大地早在新石器時代晚期至夏代就有人類居住,距今已有5000多年歷史。

石峁遺址1

石峁遺址2

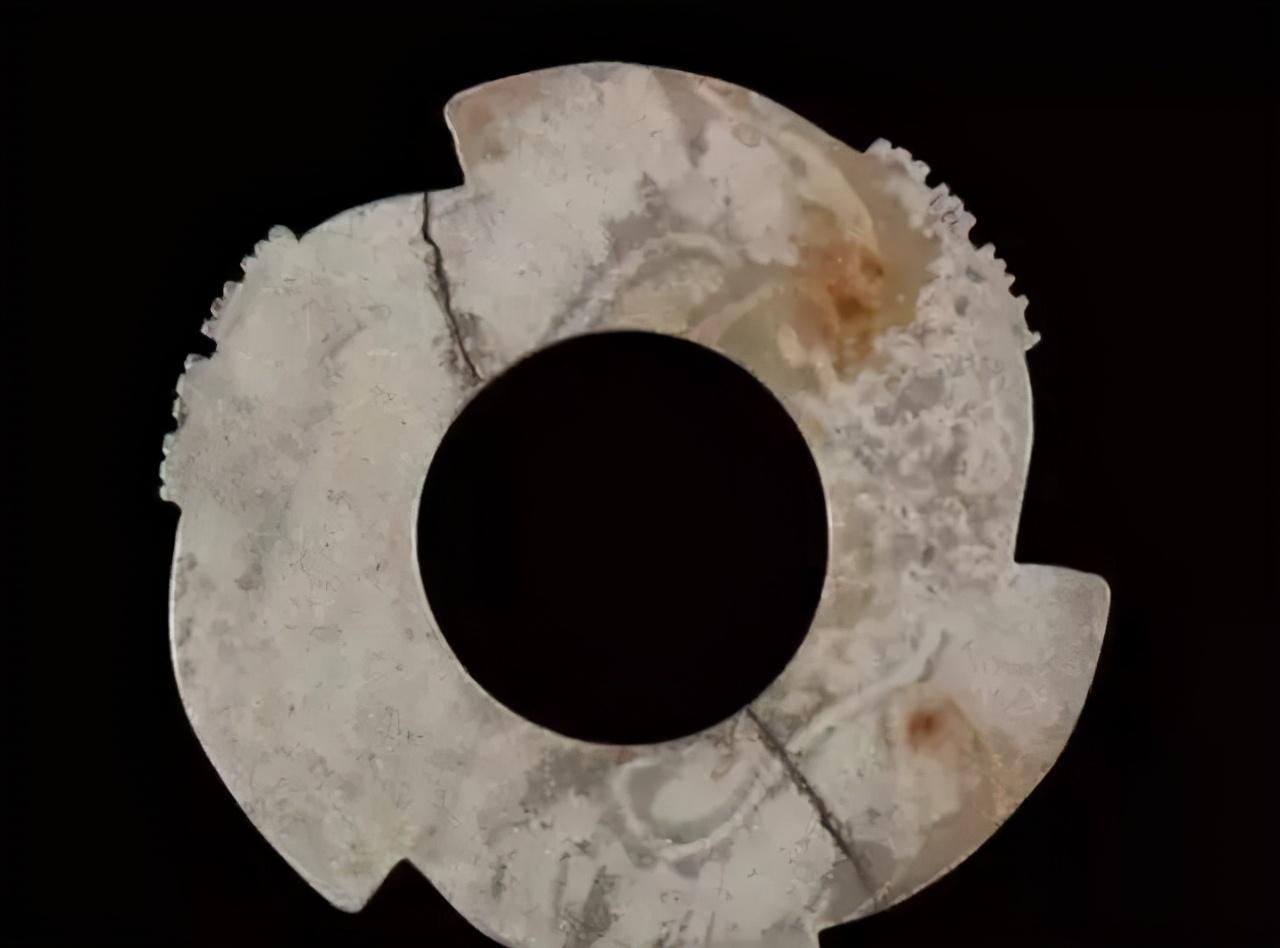

位于陜西省神木縣高家堡鎮(zhèn)海拔1300的石峁村,有一處面積超過4平方公里的石城遺址,距今已有4000多年的歷史。屬新石器時代晚期至夏代早期遺存。石峁遺址是探尋中華文明起源的窗口,可能是夏早期中國北方的中心。據(jù)專家研究有很有可能是黃帝的都城昆侖城。這個曾經(jīng)的"石城"壽命超過300年,在石峁城的石墻之間發(fā)現(xiàn)玉器,包括玉鏟、玉璜,這些玉器與和田玉驚人的相似。

美玉1

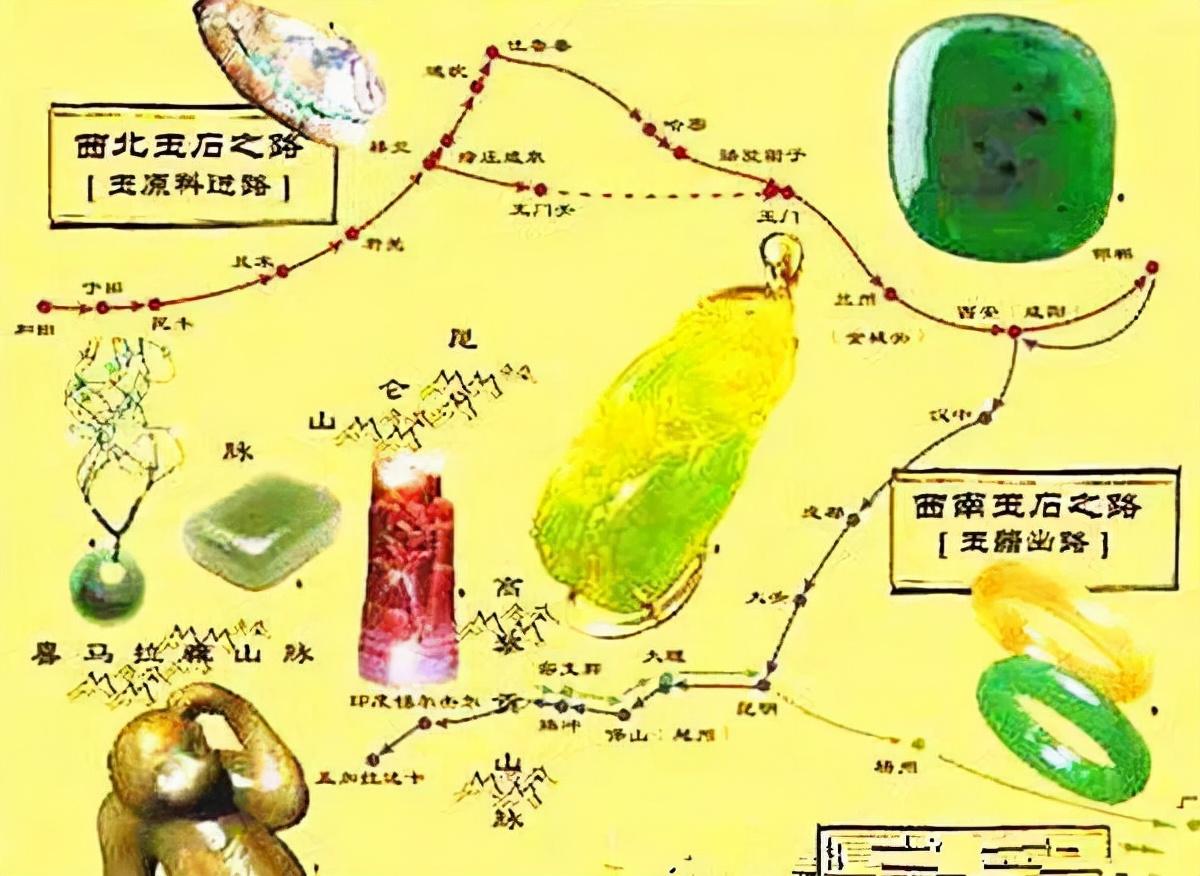

1976年,中國社會科學院考古研究所在河南安陽殷墟遺址中發(fā)掘出殷王武丁(公元前1324—前1266)之配偶婦好之墓,出土隨葬器物1927件,有禮器、儀仗、裝飾、赫然日用品等,玉器有青玉、墨玉、白玉、黃玉等,數(shù)量頗豐,造型優(yōu)美,雕刻細致,玉之圓潤,經(jīng)考古專家考證和研究,這些玉來自遙遠的新疆和田一帶。那就是說明在遙遠的古代,甚至更遠的上古時期,在悠久的中華文明起源之時,中原與西域早就有著深刻、密切的聯(lián)系,兩者之間已經(jīng)有一條或幾條穩(wěn)定的玉石之路,從昆侖山沿著一條固定路線東進南下中原各地。

美玉2

玉石在遠古時期作為通靈天地的神器,古人對它非常崇拜,作為玉華寨的“玉”極有研討價值,很有可能與先民崇拜玉石有關(guān),玉華寨很可能與石峁遺址一脈相承,都是古人類活動遺址,有待我們進一步探討。

玉華寨的“玉”字大有考究

靜樂位于汾河上游,作為汾河文明的發(fā)祥地,古文化遺跡豐富,隱藏在山野的古遺跡很多。聽聞距靜樂縣城東北四十里,康家會鎮(zhèn)后曲卜村東北的高山之巔有一個神秘的山寨——玉華寨。

遠古人類

石器

當聽到這個名字時,我的心頭禁不住一震。之前考證過的一個地名躍入腦海——玉石窯山,以“玉石駝峰”最為壯觀。“玉”者,指溫潤而有光澤的美石,“玉”字最早見于甲骨文,其本義為用絲繩串起來的珍玩寶石,后引申為色澤晶瑩如玉之物,代指道德高尚,品質(zhì)優(yōu)良之人。“華”,榮也,美麗而有光彩之物。《爾雅·釋草》曰:木謂之華,草謂之榮;《詩·周南·桃夭》云:桃之夭夭,灼灼其華。中國古稱華夏,今稱中華。

玉石之路

早在新石器時代,人類就發(fā)現(xiàn)玉質(zhì)晶瑩圓潤,質(zhì)地堅硬,擊之發(fā)聲,可以作為觀賞和勞作的工具,最為重要的是古人把玉看成神器。《越絕書》曰“夫玉亦神物也”,指玉器可以禘上帝和百神。《說文解字?玉部》說:“巫以玉事神”讓神與人溝通,巫師就用玉來祈求神靈。再到后來,玉成為了權(quán)力的象征,富貴的代表,功勛的獎賞,人們生要帶來,死要帶去,由此產(chǎn)生了影響深遠的玉文化。

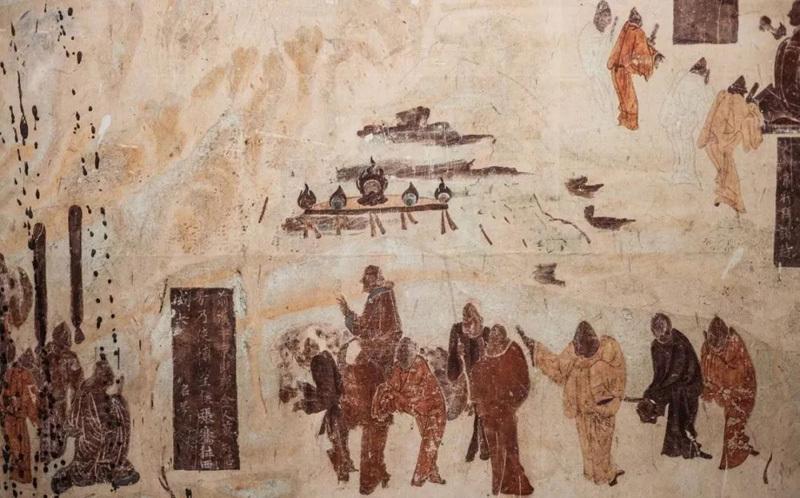

敦煌壁畫 張騫出使西域

舜攝政時把不同的玉圭頒給不同級別大員,以示級別;大禹治水成功,堯以玉圭賜之,以示獎勵。大禹征苗,所帶信物便是天子所授之玉,夏啟曾戴玉環(huán),佩玉璜;商將鼎與玉視為國之重器,商紂王登鹿臺焚身,佩戴玉器有千件之多,中國古代君王、貴族下葬往往以玉石陪葬,最為著名的是漢代金縷玉衣。中國古代的玉石,主要有產(chǎn)于昆侖山麓的和田玉,河南南陽的獨山玉和遼寧的岫山玉。其中知名度最高、最為美觀大氣的就是和田玉,從商代開始一直到清代,3000多年間一直占據(jù)著絕對優(yōu)勢的地位,成為華夏文明高貴典雅的象征,精神寄托之所在。

玉門關(guān)遺址

玉華寨年代久遠,是碾河流域先民崇拜的圣山,向往美玉的有力佐證。從山頂石塊壘筑的生活遺址來看,可以追溯得更加久遠,由于時光流逝,碑石記載的玉華寨周圍的山村有的已經(jīng)消失了,上面所有的名字都成了古人。探尋“前不見古人,后不見來者”的古碑中自然有許多“天地悠悠”的樂趣。有待我們深入探討,起到更大更新的發(fā)現(xiàn)。

玉華寨四塊石碑考證探析

玉華寨山高林密,灌木叢生,整個城堡隱藏在茂盛的綠植中,惟有高聳的邊墻蜿蜒起伏,異常醒目。據(jù)村民們說:玉華寨曾有一座古老的寺廟,有關(guān)帝廟、北齊廟、觀音廟等,塑像、彩繪、建筑造型,新穎別致、金碧輝煌,但歷經(jīng)風吹雨打,時光洗禮,早已難尋蹤影,如今尚存四塊石碑。分別為《重修玉華寨碑記》,立于乾隆二十七年(1762年);《重修玉華寨碑記》,立于嘉慶二十五年(1820年);《重修玉華寨碑記》,立于道光十一年(1831年);《重修玉華寨關(guān)帝廟北齊廟碑記》,立于同治二年(1863年)。四塊碑高均在1.5米以上,寬0.8米以上,字跡清晰,依稀可辨。

玉華寨邊墻

《重修玉華寨碑記》 立于乾隆二十七年(1762年)

蓋聞天地之間無不有神,無不有人;精篤之至,人即為神;昭格之下,神可通人;仿神之為,靈昭昭也。況桂籍司其掌握,異姓同心共濟者乎?本玉華寨舊有神堂殿宇,民安物阜,神實佑之。眾村公議,新建廟宇塑像,舊基重新苐力,御于昨歲,不逾時而巍然煥然,受神之佑,可預卜無疆矣。落□落成,故立石刻銘,以志不朽云。

各村糾首(略);泥瓦匠 木工 畫師(略)

大清乾隆貳拾柒年柒月初九日 立

橢圓形工事

《重修玉華寨碑記》 立于嘉慶二十五年(1820年)

靜邑東路治城四十里曰玉華寨,山勢聳特,林木蓊翠,東南之近復引水泉瀉出于石間者,斯真洞天神府,一方之偉觀也!先民因依之地建關(guān)帝廟、泰山廟于茲山之巔,亦以風景極佳堪為神靈棲休之地。如數(shù)十年前有牧人失火,樹木焚死者十方七八,迄于今而萌蘗復生,材木不可勝用,乃又屢被無恥之徒斧斤伐之,不數(shù)年而仍然濯濯然。武生鞏高峻,余兄也,曰是不可以坐視,妥(綏)集眾村公議,罰被□獻戲三場錢十千,以為金裝圣像、修理碑石之費,而猶未已也;又眾村捐粟數(shù)石,置一焚香修火之,人使灑掃殿宇,經(jīng)理山林,庶不至如徒之侵伐。因刻于石,以志不朽!

各村糾首(略);泥瓦匠 木工 畫師(略)

利潤村儒學生員鞏高士撰

大清嘉慶二十五年六月二十六日 立

石碑

《重修玉華寨碑記》 立于道光十一年(1831年)

是廟者,靜邑東距之勝境也。然莫為之前,雖美弗彰;莫為之后,雖盛弗傳。有古人作之於前,不可無今人繼之於后也。

是廟創(chuàng)建無稽傳,有明嘉靖間鐘銘,一云觀音祠,而不言今。茲神亦不知何說,第后雖屢次葺補,然規(guī)模卑狹不足以壯神威,人心有不悅則神靈所爾妥。季夏眾村公議重修,增其式廓,新建正殿四楹。東三楹為關(guān)帝廟,西一楹為天齊祠。圣像棟宇則金碧光輝之,又東建禪室二楹,為焚香修火人居。因?qū)R西之楊樺樹木刊(砍)伐變價為工程費用之貲。眾村人運土、運水無不樂從,較之往昔,誠煥然一新矣!季秋告厥成功,因鐫於石,以志不朽云。

各村糾首(略);泥瓦匠 木工 畫師(略)

利潤村廩膳生員:鞏高士熏沐撰書

大清道光十一年歲次辛卯八月吉日

重修玉華寨關(guān)帝廟北齊廟碑記》 立于同治二年(1863年)

憶山寨之所昉,神圣之由來。在昔應(yīng)有銘於石者,愚固不敢妄擬焉。特記今日之事,以垂於后世云。大抵神功因人力而顯,人力借神功而成。茲者林茂樹森是神功也,修殘補缺是人力也。人之有力賴神功以庇之,宜其為神功用之。自道光十一年創(chuàng)建正殿四間、東廊二間至今卅余年矣。廟宇將傾,垣墉已頹,觀者莫不嘆焉。于是,合十二村之人民,會處公議,仍舊跡而廟貌,欲觀其新粧;靈形而神塑,欲增其大焉。特慮神功無涯而人力有限,未可輕舉其事。因?qū)⑸侥局刹恼唛g而伐之,以木易錢,足備木石丹青、一切上下轉(zhuǎn)運之費,人如此禱,神即此應(yīng)。既定其議,遂督其工。各秉虔心,共勷盛事。所以不日而大功告竣。是可知人力之中神功寓焉。因勒石以顯神功之大。以見人力之齊耳!是為記。

各村糾首(略);泥瓦匠 木工 畫師(略)

定邑儒學生員 鞏星熏沐謹撰

本邑居士 謝瑤熏沐敬書

大清同治二年七月初旬四日

據(jù)村民一代代口口相傳,玉華寨年代的非常久遠,至少說明在明代城堡之內(nèi)就建有廟宇。道光十一年碑文記載:“是廟創(chuàng)建無稽傳,有明嘉靖間鐘銘,一云觀音祠,而不言今。”可知明嘉年間這里的廟有“觀音祠”,說明是佛家廟宇,且可以追溯明之前乃至更加久遠的年代。在嘉慶二十五年碑中記載:靜邑東路治城四十里曰玉華寨,山勢聳特,林木蓊翠,東南之近水泉瀉出于石間者,斯真洞天神府,一方之偉觀也!足以見證玉華寨當時是古木參天,泉水淙淙;景色迷人。在乾隆二十七年碑中記載:“玉華寨舊有神堂殿宇”;在嘉慶二十五年碑中載:“先民因建依之地而關(guān)帝廟、泰山廟于茲山之巔”;綜上所述,玉華寨年代久遠,已無從考證。從后來的“關(guān)帝廟”“天齊祠”“道士刊運楊樺木樹大小千株”可知這里到了清代就成了道觀,有道士居住。從這四塊碑文和人們的傳說可知玉華寨寺廟是由周邊十多個村共同修建,共同管理,包括這里的山林利用。這些村包括李家墕、寨溝、照夥村、鋪灣村、楊將堡、廟溝村、利潤村、東嶺村、后曲板村、前曲板村、劉西村、安慶村、煖泉村、趙黃村、冷泉村、井溝村。其中后曲板、前曲板即為現(xiàn)在的后曲卜、前曲卜,李家漹即為現(xiàn)在的李家?guī)r,東嶺即為現(xiàn)在的東里上,冷泉鋪即為現(xiàn)在的鋪上村,在溝即為現(xiàn)在的寨溝。還有碑中提到的煖泉村、井溝村、楊將堡,均已無法考證。

蒼松

玉華寨碑文語言精煉,文采出眾。如:在乾隆二十七年碑中寫到:“蓋聞天地之間無不有神,無不有人;精篤之至,人即為神;昭格之下,神可通人;仿神之為,靈昭昭也。”在道光十一年碑問中記載:“是廟者,靜邑東距之勝境也;然莫為之前,雖美弗彰;莫為之后,雖盛弗傳。有古人作之於前,不可無今人繼之於后也。”在同治二年碑文中寫道:“大抵神功因人力而顯,人力借神功而成,人之有力賴神功以庇之,宜其為神功用之”。突出天人合一,彰顯敬畏天地之意。情景交融,語言精辟。從撰寫碑文的儒學生員、廩膳生員、本邑居士、定邑儒學生員可知清代靜樂在科舉制度下,岑山書院、恒麓書院所培養(yǎng)的人才在鄉(xiāng)村能夠勝任相應(yīng)的工作,比如撰寫碑文之類。從各村糾首在管理地方庶務(wù),從事公益事宜等方面,比如“公議禁山碑記”中,明顯看出當時人們的精神面貌和信仰追求。

玉華寨時過境遷,物是人非,明代古鐘不見蹤影,廟宇蕩然無存,只有高大的寨墻和四塊石碑訴說著曾經(jīng)的榮耀和輝煌。

玉華寨《公議禁山碑記》意義重大

玉華寨碑志有別于其它地方的一共同特征,那就是四塊碑中均提到保護山林植被。嘉慶二十五年碑中記載:“數(shù)十年前有牧人失火,樹木焚死者十方七八,迄于今而萌蘗復生,材木不可勝用,乃又屢被無恥之徒斧斤伐之,不數(shù)年而仍然濯濯然,遂集眾村公議,給肇事者以處罰。”同治二年碑陰則直接刻有《公議禁山碑記》,規(guī)定“凡放畜入山林,斧伐大小木植,查明具官罰伐錢三千文整;”同時對知情不報、偷放伐木者,同樣給予處罰。是我縣目前發(fā)現(xiàn)最早的民間禁山公約,具有十分重要的現(xiàn)實意義。

特別是在《重修玉華寨關(guān)帝廟北齊廟碑記》之《公議禁山碑記》中記載:“凡放畜入山林,斧伐木大小木植,查明具官罰伐錢三千文整;查明人使用倘有放一偷同罰,惡徒不罰合社稟官訓謚。”說明這一時期從民間保護林木逐漸從單純的禁止逐漸發(fā)展“懲官判斷”。可以窺見民間護林意識已經(jīng)逐漸影響到官府參與林木保護。

《重修玉華寨關(guān)帝廟北齊廟碑記》之《公議禁山碑記》:

蓋問而知之,凡事不可舉。凡放畜入山林,斧伐木大小木植,查明具官罰伐錢三千文整;查明人使用倘有放一偷同罰,惡徒不罰合社稟官訓謚。前洎三十七年廟於風雨漂淚,公議因 塞,楊樺木功成刊(砍)伐通利,大小木九百九十二件,按大小木植,披壹村按股公開,木匠伐木三股利過件,按件壹十二村,每村通利,過大小木植二百六十六,重村木植三千二件重修。每一村排一工,每一工排水五擔,每一工排土廿擔,金粧獻戰(zhàn)功大小。以舊建新,每村攤錢柒仟文,二年至三年五月初九日寫禪修龍泉置鐫仙此功。雜用一切花費錢捌拾肆千文整,奉神討貼,眾村糾首開刻於后(略)。

大清同治二年七月初旬四日

環(huán)形工事

這是靜樂首次發(fā)現(xiàn)的一塊禁山碑,對于保護環(huán)境,愛護林木具有十分重要的意義。林木保護碑刻的發(fā)現(xiàn),成為研究靜樂的林業(yè)發(fā)展演變、生態(tài)變遷和護林等學科研究中的重要原始文獻,其在文物、學術(shù)等方面有一定的史料價值。說明在清同治年間當?shù)卮迕褡园l(fā)組織起來,為了保護生態(tài)環(huán)境,并立碑石以示警戒。此碑宣傳了民間林木保護思想,也體現(xiàn)了村民護林的強烈意識。《重修玉華寨關(guān)帝廟北齊廟碑記》林木保護碑條規(guī)從“凡放畜入山林,斧伐木大小木植,查明具官罰伐錢三千文整;查明人使用倘有放一偷同罰,惡徒不罰合社稟官訓謚。”。說明這一時期從民間保護林木逐漸從單純的禁止逐漸發(fā)展“懲官判斷”。可以窺見民間護林意識已經(jīng)逐漸影響到官府參與林木保護。

眺望遠方

這種立碑撰文于寺廟,首先是基于警示后人,說明玉華寨一帶森林茂密,有人上山砍伐樹木,寺院、道觀為信徒們誦經(jīng)、祈福;文人游覽觀光之所,矗立于寺院的護林碑容易被人們看到。經(jīng)過這些人的誦讀、傳播民眾,在潛移默化中提高了村民保護林木的自覺性。再者碑刻源于“萬物有靈”的民間崇拜,從主觀上會使山民崇拜神靈,百姓在這種思想的感召和驅(qū)使下,認為樹木有靈性,碑刻有警示作用,關(guān)乎自己和家人乃至本村命運,在碑文的警示下默默相約成規(guī),不再砍伐樹木,產(chǎn)生愛樹禁伐的自我約束意識,逐漸轉(zhuǎn)化成愛林、護木的責任和義務(wù),客觀上起到了保護樹木及山林避免被破壞的作用,進而保護生態(tài)環(huán)境和資源,玉華寨《公議禁山碑記》的發(fā)現(xiàn),對于我們現(xiàn)在治理山川,保護林木永遠有警示的價值和意義。

玉華山橫空出世,東碾河亙古悠遠。深秋之際,獨立山崗,迎著呼嘯的風,放眼望去,視野開闊寂寥。天闊地遠,一覽無垠,天藍的出奇,地綠的誘人。陶醉于這藍綠的天地之間,呼嘯的山風,芬芳的花香,動聽的鳥語,此起彼伏的蟲鳴。把我的情思一下子拉到了悠遠的古代。大有一番“想當年金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”的感慨。雖然玉華寨最早的殘碑發(fā)現(xiàn)于明代,但石頭壘砌的遺存顯然更加久遠,那一堆堆、一列列石頭垣墻,是先人們筑石壘城的有力見證;那規(guī)整的山門,整齊的石墻,很像幾千年前的古人類活動遺址;或許是古人為了躲避戰(zhàn)亂逃往玉華山,用石塊壘砌一個個堡壘,用以抗擊土匪襲擾,也或許就是土匪,在此占山為王,打家劫舍,對抗官府。遙想當年,在生產(chǎn)力極其低下的時代,居住在玉華寨的古人是如何把一塊塊大石排列到這巍峨的山巔!從哪一塊塊碑石記述了不知道多少次重建寺廟的艱辛。

夕陽西下,一只蒼鷹盤旋天空,閉上眼睛,仿佛聽到了那遠去的鼓角爭鳴,戰(zhàn)旗獵獵之聲,蒼鷹成為城堡真正的主人,尖銳的鷹唳一次次將玉華寨城的千秋美夢驚醒。神秘的玉華山,有待我們進一步考證發(fā)掘。

(文圖 王彥峰 呂有寬 楊秀川 )