浮雕寶石()最早出現(xiàn)在埃及。公元前三世紀(jì)時,亞歷山大大帝(希臘的征服者、馬其頓國王)要求仿照神像,將他的肖像制作成石雕。自此,統(tǒng)治者或貴族的浮雕肖像或記錄歷史事件的浮雕寶石就受到了高度重視。

在亞歷山大大帝之前,雕刻寶石是作為印章使用的,且雕刻手法為陰雕——即凹面雕刻。雕刻的圖案通常是獅子、熊等表現(xiàn)力量強大的動物,或是希臘、羅馬神話中的人物。

一枚來自喬治王朝時期(,英國喬治一世至四世時期,1714-1830——譯者注)的貝殼浮雕胸針,刻畫了一副求愛的場景,展現(xiàn)了深淺不一的顏色和富有層次的雕刻手法。

浮雕寶石分為淺浮雕和深浮雕。評價標(biāo)準(zhǔn)包括了材質(zhì)、鑲嵌工藝、新舊程度、雕工、主題及落款。

在文藝復(fù)興時期的法國和意大利,貝殼是最流行的雕刻材質(zhì)。例如寶冠螺( rufa)就是用于浮雕寶石的常見材質(zhì),它呈現(xiàn)深淺不同的棕橘色,效果類似于紅玉髓。另一種常見的材質(zhì)是帝王唐冠螺,是一種非常厚的棕褐色貝殼,它是世界上最大的軟體動物貝殼,雕刻品外觀類似瑪瑙,因此也被稱為紅瑪瑙貝殼。

十六、十七世紀(jì),德國的伊達爾-奧伯施泰因(Idar-)地區(qū)發(fā)現(xiàn)了大量的玉髓、瑪瑙礦,這極大的推動了浮雕寶石的發(fā)展。縞瑪瑙、紅縞瑪瑙、玉髓、碧石等石英類玉石,由于其相對硬度較低且顏色豐富,被廣泛地運用到浮雕寶石的雕刻中。

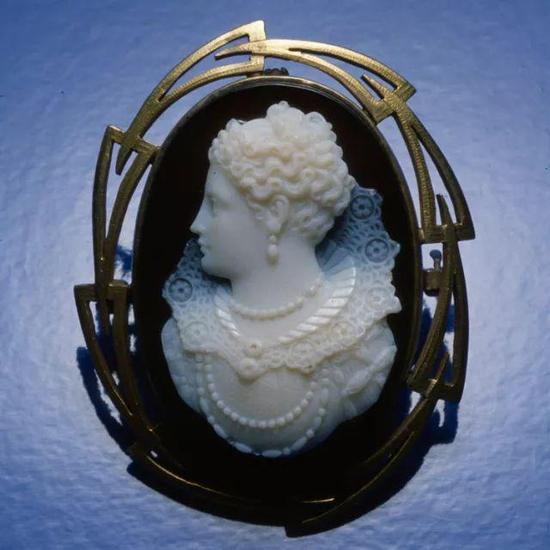

由于維多利亞女王的青睞,浮雕寶石在維多利亞時期的英國乃至整個歐洲都備受矚目。皇室和政客的肖像仍是最主流的題材,還有身著華服的女性、年輕少女、宗教標(biāo)志及神話中的神及女神形象等。

在這一時期的浮雕寶石中,藍寶石、石榴石、玉石、歐泊、珊瑚等寶石被大量運用。

在1861年阿爾伯特親王去世后,維多利亞女王進入服喪期,但她仍未放棄對珠寶的熱愛,并引發(fā)了“哀悼珠寶”的流行。

她多選用煤的化石——煤精作為材質(zhì)。能工巧匠們發(fā)現(xiàn)龐貝古城遺跡中的熔巖十分適宜用作浮雕寶石,因此熔巖也在此時期被廣泛應(yīng)用于“哀悼珠寶”中。這些浮雕寶石被注重身份的維多利亞時代的人當(dāng)作時髦的旅行紀(jì)念品——以證明自己曾去過歐洲。

熔巖和煤精都十分適宜進行深浮雕雕刻——這是浮雕寶石的重要評價因素之一,并具有收藏價值。

一枚維多利亞時期的深浮雕寶石,雕刻的是酒神巴斯克的女祭司,材質(zhì)為黑熔巖。雕工十分精湛,葡萄葉和發(fā)絲間的葡萄串清晰可見。1748年,在龐貝古城遺址發(fā)現(xiàn)了可追溯至公元前79年的浮雕。

在維多利亞女王去世之后,浮雕寶石繼續(xù)受到人們的喜愛,材質(zhì)上也更加廣泛:綠松石、紅寶石、青金石、海藍寶石、橄欖石和托帕石等寶石也被運用到浮雕寶石中。

在十九世紀(jì),意大利玉雕師 和他的兒子 ,還有 Noto都以在作品上落款而著稱。英國王室委托 為維多利亞女王和阿爾伯特親王雕刻肖像,該作品目前被收藏于倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館中。意大利共和國曾委托Noto制作國禮,其中包括英國的查爾斯王子和戴妃的新婚禮物。這些雕刻大師的作品大多保存在博物館或私人收藏中。

浮雕寶石的豐富的文化傳說使其成為進入歷史、神話、和珠寶收藏家世界的一個迷人途徑。