神農溪是中國湖北巴東長江北岸的一條常流性溪流,發源于”華中第一 峰”神農架的南坡,生活于該片地區的纖夫的生活習俗帶有神農時代的遺風。他們裸體拉纖,結草為鞋;他們攔網殺魚,見者有份;他們靠天吃飯,燒山為細;他們釣魚不用鉤,放羊不用守,均為原始的生產生活方式。神農溪纖夫一裸體拉纖。

纖夫,過去一直稱"橈夫子”,祖祖輩輩都這樣稱呼。叫的人沒覺得有什么不妥,被叫的也習以為常。只是到了上世紀八九十年代,隨著神農溪的旅游開發和對外開放,有人把叫了千百年的橈夫子改稱為纖夫。實,"夫子” 對男子的敬稱,加一個“橈”字,反映了他們從事的職業,沒有什么粗俗和不敬。現在,橈夫子改稱為纖又是20多年了,而且這個稱呼已傳遍了全世界,且與全世界對橈夫子的稱呼接軌,我們就叫他纖夫吧。神農溪的纖夫勞動時是不穿褲子的,早晨起來,岸上的人穿褲子之時,纖夫們在脫褲子。岸上的人穿衣服出門做事,而纖夫們則脫衣服拉纖。

纖夫勞動時不穿褲子的第一個原因是神農時代的遺風: 神農時代處于母系氏族社會向父系氏族社會過渡時期,人們的婚姻狀態從群婚制向對偶婚狀態轉變。”神農之 世臥則居居,測于于。民知其母,不知其父。與麋鹿共處,無相害之心,此至德之隆也。”這個時期一是生產不發達,還有許多人沒有褲子穿;二是人們的道德意識還很原始,不穿褲子不為羞恥。

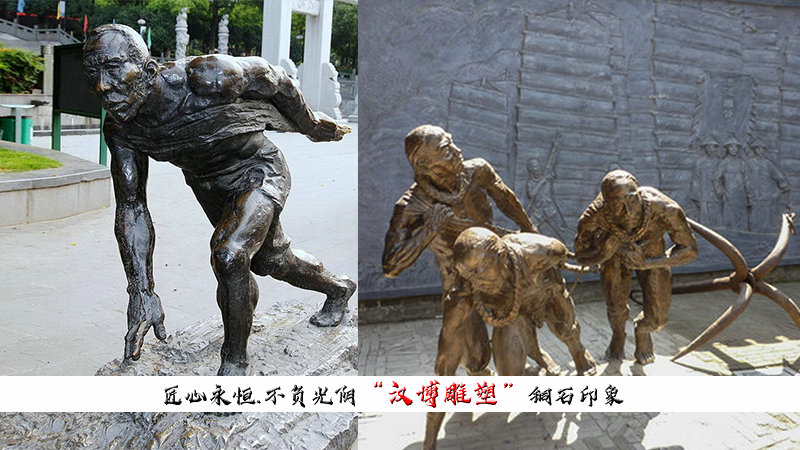

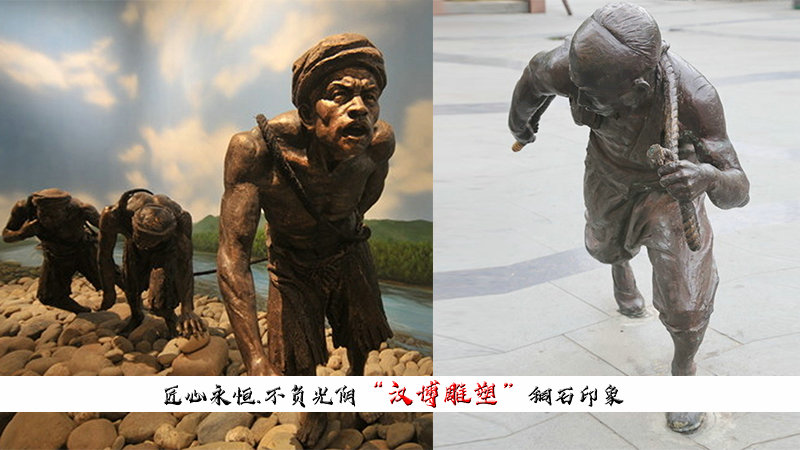

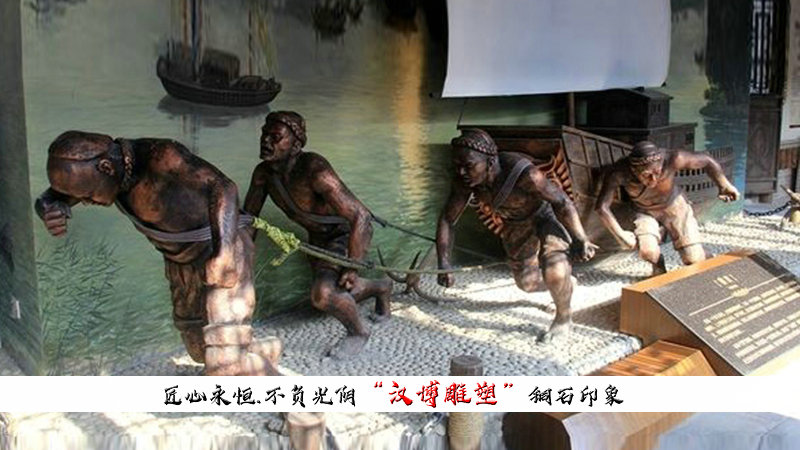

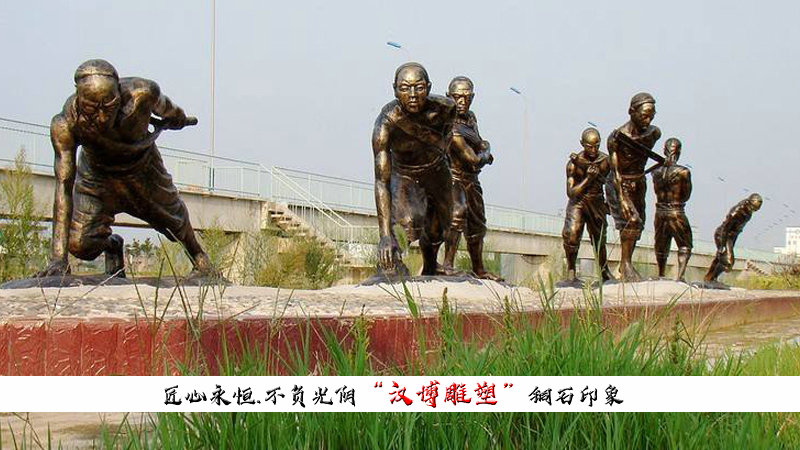

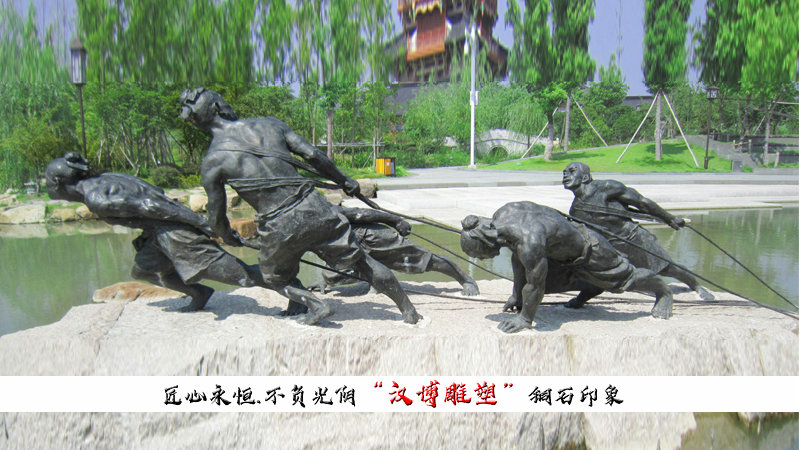

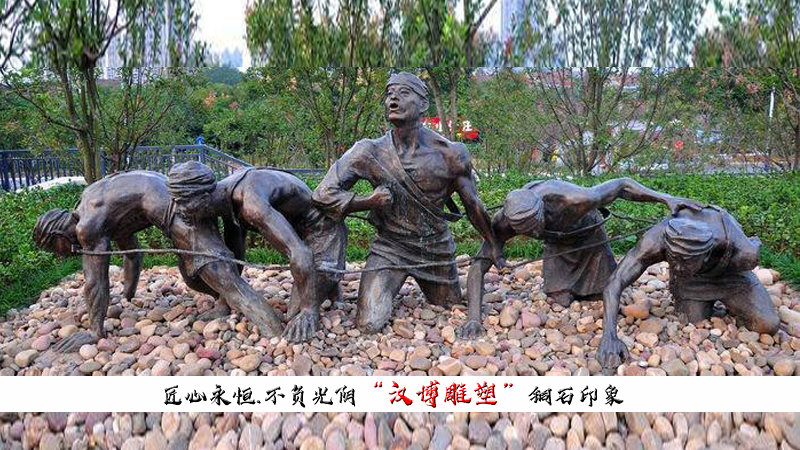

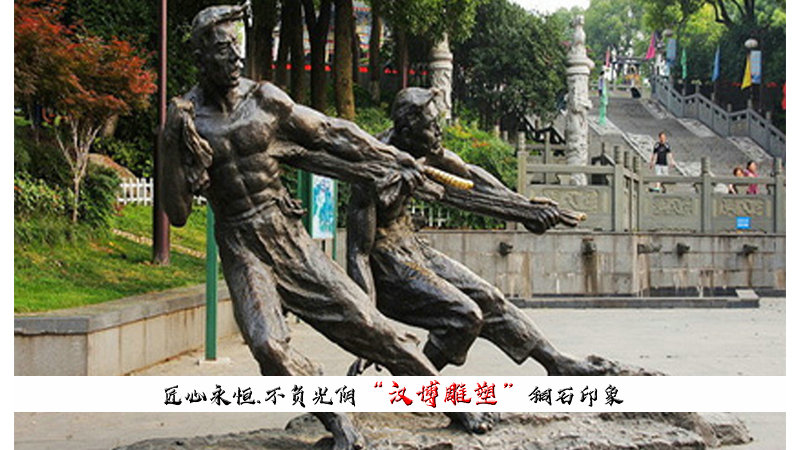

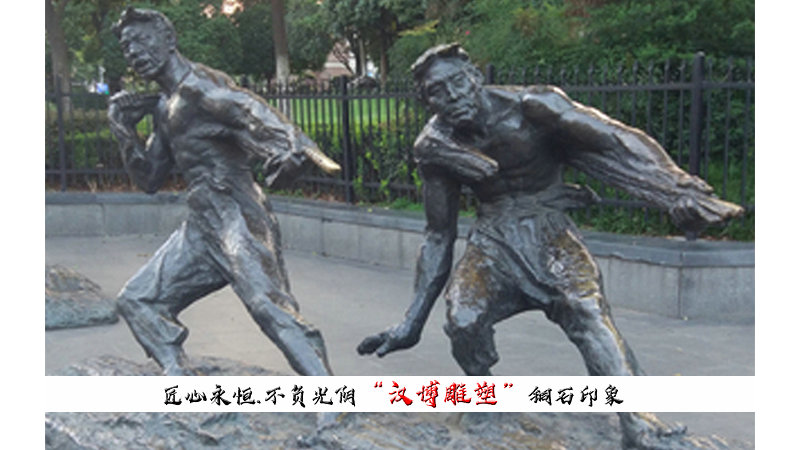

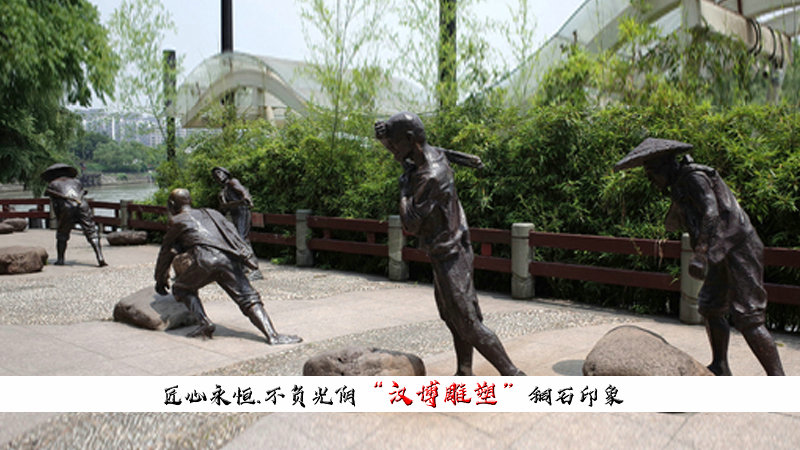

大型雕塑廠家,人物鑄銅雕像,纖夫主題銅雕

廣場景觀雕塑,纖夫人物銅雕,鑄銅雕塑廠家

神農氏自己就沒有穿褲子,他怎么可能要求給他拉纖的纖夫穿褲子呢?纖夫不穿褲子的第二個原因是由其勞動性質決定的。 纖夫成天浸泡在水里勞動,穿衣服很不方便。一過去的衣服布料都是家機布, 用麻或棉織成,沒有現在的化纖布,衣服被打濕后裹在身上很重,過河不利索,拉纖走不動;二 是這種布料被水浸濕后很硬,拉纖時摩擦傷害皮膚;三是身體成天被濕衣服包裹容易生病;四是一年四季行走在幽深的峽谷和急流險灘中, 幾乎與外界隔絕,所以纖夫索性不穿褲子了。

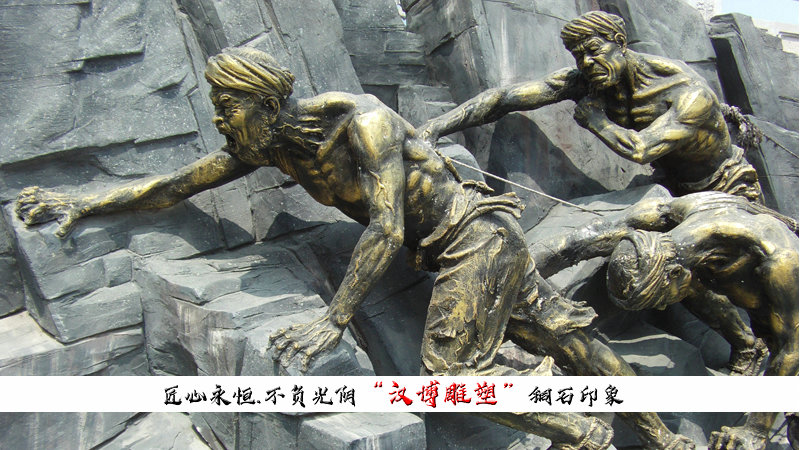

纖夫石是纖夫在江河邊生活勞動時,每當盛夏河漲水,一條船停在險灘急流之上,一隊纖夫在岸上拖不動,力量平衡到纖夫即使累得吐血,船只還是會翻。船只一旦翻掉,纖夫往往非死即傷。我們在岸上看得直跳腳。在這千鈞一發之際,堂伯一伙纖夫氣喘吁吁趕到,他們扣上胳膊一幫襯,船動了。這時船上和岸上就免不了互相呼吼、埋怨、狠罵,撐船的大呼“穩住”,纖夫則叫“避開”。避開是說避開水筋,減少沖力。要知道,這種吵罵是連親友、兄弟、父子都不避的。一直到把船拉出險灘急流,所有的纖夫才松口氣,躺到地上喘粗氣,剛才的吵罵已經忘到了爪哇國。像這樣的事情,纖夫們之間是不說謝的,他們經常這樣你幫我,我幫你,已經成了共識。

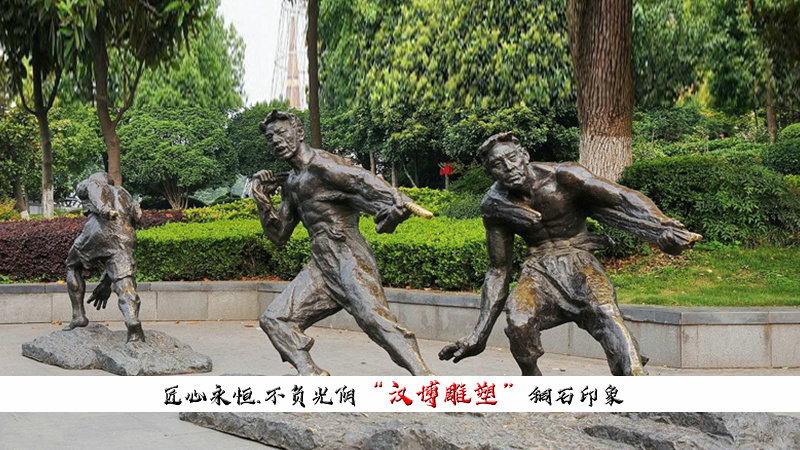

民俗文化銅雕,纖夫人物雕像,纖夫雕塑加工

戶外園林雕塑,纖夫人物雕像,民間生活銅雕

纖夫雕塑制作,人物景觀銅雕,藝術主題雕像

園林雕塑制作,纖夫人物銅雕,民俗文化雕像

纖夫在船上還有很多忌諱,“青龍背上的人”,吉兇禍福觀念極強。在船上,碗不能叫“碗”,叫“蓮花”。蓮花是吉祥物,碗則有“裝滿(水)”的意思,船上人忌諱這個。筷子叫“豪竿”,豪竿就是篙,是撐船用的竹竿。姓陳的人得叫“老茵兒”,因為“陳”諧“沉”,那還了得!所以要避開。

所謂“纖夫”,是指那些拉纖為生的人。當年,河上百舸爭流,煤、木材、農副產品和日用品全靠船只運進運出,纖夫在那時就起著關鍵性的作用。他們屈著身子,背著僵繩,步態一瘸一拐的往前邁。有許多纖夫拉纖的時候是不穿衣服的,暮春、夏季、初秋等溫暖的時節多是光著身子,即使面對大姑娘也是泰然自若。

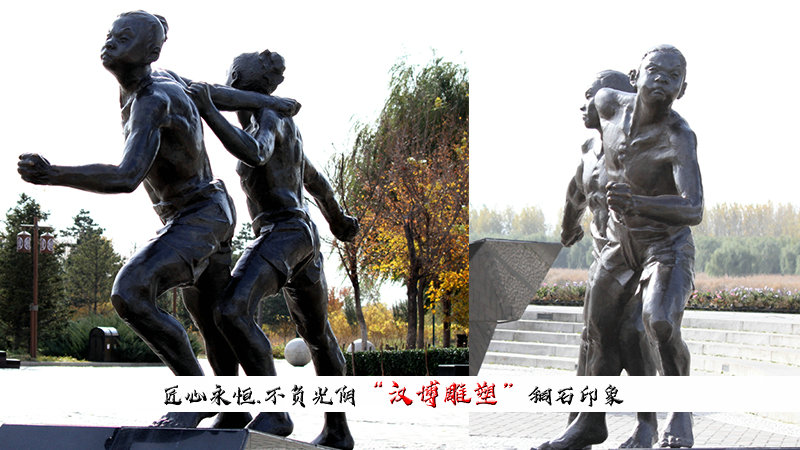

纖夫文化銅雕,人物鑄銅雕像,纖夫雕塑定制

民俗風情銅雕,人物景觀雕塑,纖夫雕塑廠家

纖夫文化雕塑,廣場景觀銅雕,人物鑄銅雕像

人物鑄銅雕塑,大型藝術銅雕,纖夫雕像定制

民俗雕塑加工,纖夫人物雕像,藝術主題銅雕

纖夫除了拉纖之外,就是會喊一口沙啞的船工號子。號子有聲無字,“嗨,嗨喲喲,嗬嗨,拖呀,拖、拖拖拖……”每當逆水行船或遇上險灘惡水時,全靠纖夫合力拉纖,號子聲聲,空谷回蕩,是底層對生活的無奈與斗爭。寒冬臘月、滴水成冰的季節,船只一旦擱了淺,這時你看岸邊一個個纖夫排列整齊地背著僵繩,發出驚天動地的吆喝……那河風裹著冰雪陣陣狂舞,其境況是常人難以相象的,而纖夫則處之泰然,生活太苦,太殘酷 。

大約在清朝中期,“川江號子”在長江沿岸逐漸興起,重慶是川江號子的主要發源地和傳承地之一。粗獷的川江號子,有“長江文化活化石”之稱,纖夫們或沿江而下、或溯游而上,見景生情,隨意填詞,所唱所感均與巴渝民間傳說和兩岸風物有關。川江號子記錄了舊時代纖夫們面對苦難時發自內心的抗爭和吶喊,是巴渝風情的見證。

歷史文化雕像,纖夫雕塑定制,民間生活銅雕

園林景觀雕塑,纖夫生活銅雕,鑄銅人物加工

大型雕塑加工,民俗文化雕像,纖夫銅雕

纖夫是長江的風景,號子是纖夫的靈魂,長江從纖夫的肩上流過,千百年來,纖夫在險灘和峭壁上,用雙腳踏出一條條生路。在現代,機械船舶逐漸替代了木船,碼頭上纖夫的身影也隨之遠去,但老重慶碼頭上纖夫們不畏艱苦的精神,依舊在巴渝人的血液中流淌,以一種全新的方式,激勵著新時代的山城兒女。