盤玉,是認識學習和田玉的開始,也是真正領會與感悟和田玉具有生命的體驗!玩玉盤變才是玩者的真實內涵。不過如何盤玉,盤玩會有什么樣的變化,這是玩家常會遇到的問題,和田玉的盤玩也有很多方法,有大家熟悉的,也有大家不熟悉的,本文我們就來詳細說說盤玉的那些講究及方法。(長文慎點~)

盤玉出現于什么時代?見于典籍的應是清代,而唐詩中:“試玉要待三滿日,辯材須看七年期。”古人還有佳句曰:“精誠所至、金石為開。”細細想來,似乎與盤玉不無關系。其實盤玉,應該從古時雕刻工匠就該為盤玉。更遠說來,石器時代,當人類有了審美的思維把彩石當做飾品的時候,就有了盤玉的可能。

玉的盤變

一塊和田玉,在手里把玩一段時間后,會有潤度與油脂感加強現象。那么是什么給予了和田玉的人為變化?

玉的盤出究竟是什么道理呢?首先要肯定一點,就是玉確實能夠盤出或盤出后確實能使玉的色澤、潤度得到改善。在許多專著中有多項介紹,但專著中均未從化學物理、礦物轉化、有機物參與、物質轉化角度論述,所以盤玉機理并沒現成資料可查。

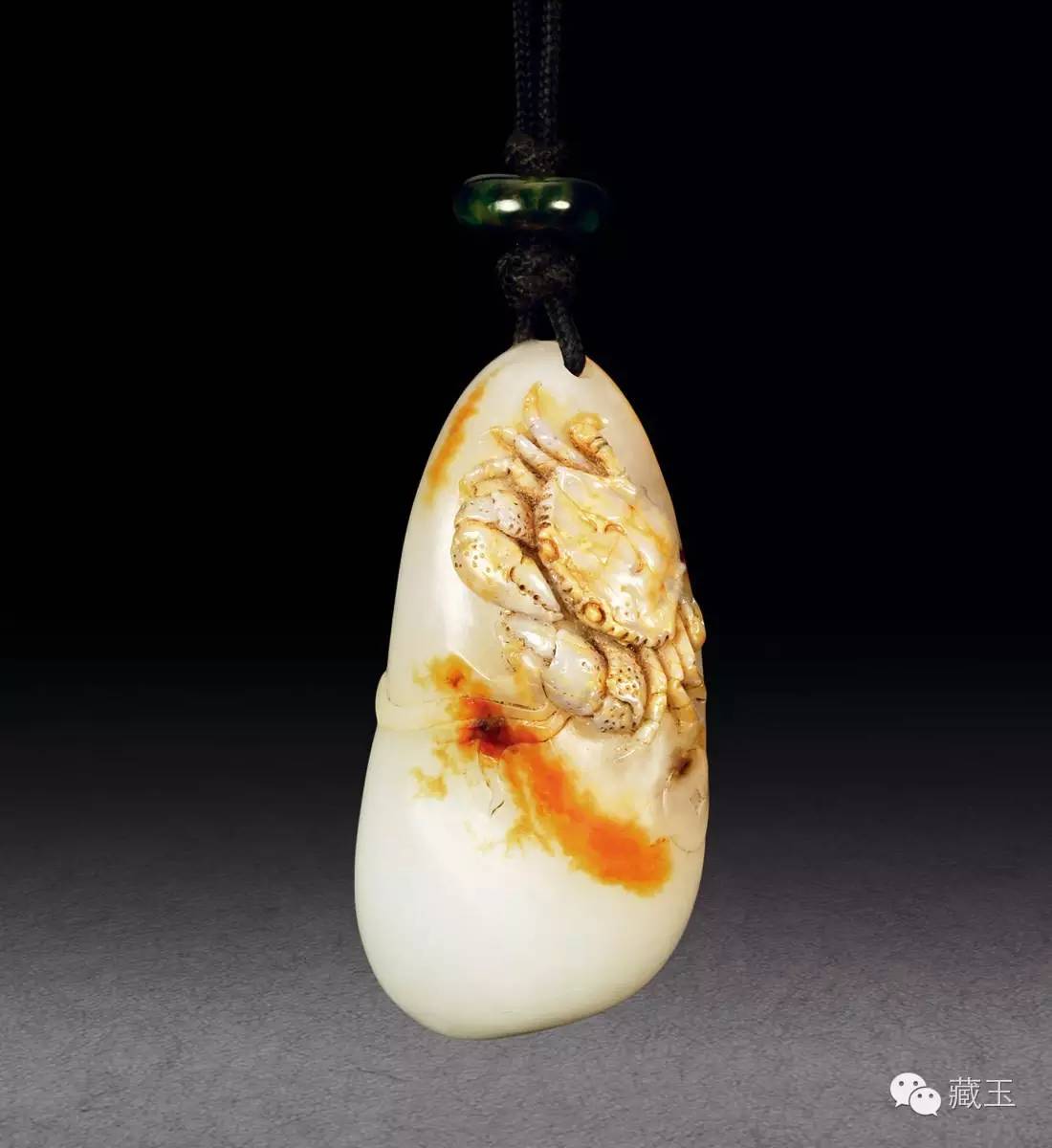

不過同文玩差不多,盤玉就是溫度的變化引發礦物晶體分子的運動以及體內濕潤水分跟油脂的滲透。溫度沒問題,那就是體油了,怎么解析體油?其實就是我們身體油,俗稱就是油灰,在盤的過程,體溫是給予和田玉溫度的變化,從而激起玉分子的活性,侵入了人體的油脂,從而造就了和田玉的盤變溫潤油性更強。(雖然網絡有說因水分子、油分子都大于和田玉分子而人的汗液與油不能進入和田玉,這個問題沒去做詳細的探討與資料查閱,但一個不可改變的事實那就是和田玉有它的吸收外來元素的性能。)

“玉變”是什么原因?又是需要什么條件而變化的?我們或許可以從物質的擴散與分子的運動以及晶體結構的發育跟溫度的關系來解譯玉的盤變。手或皮膚與玉摩擦,和田玉接受到人體的熱量而激活玉質的分子的活性,同時也是玉石接受到不同溫度的熱脹冷縮變化,這也是熱漲冷縮分子間隙變化現象。

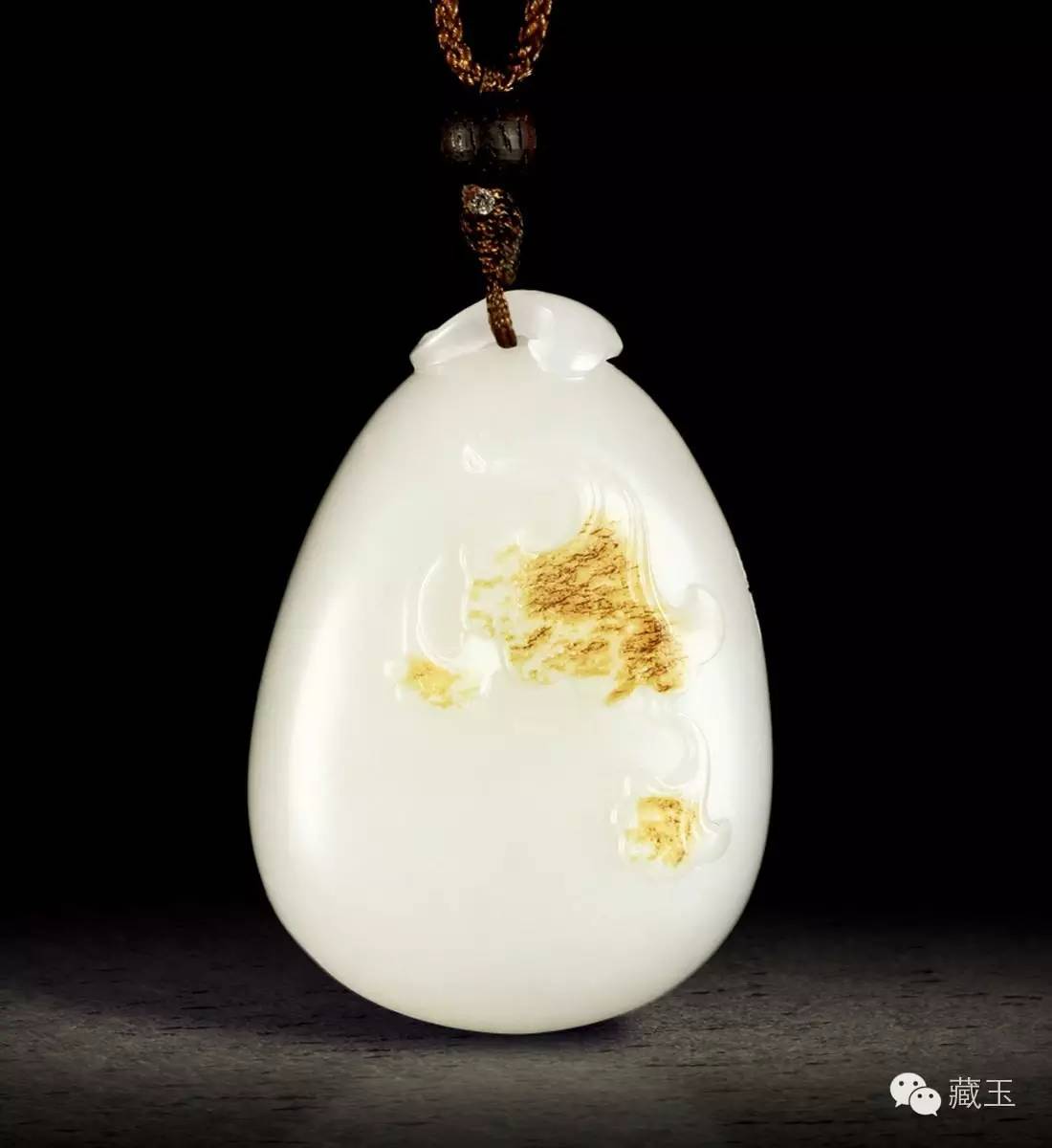

越是好玉越深藏不露,玉質的變化是由內向外的,你會發現“潤度”是變化最大最快的,雖然出油還不是非常快(這里說的出油并不是真的有了油的再生,而是增強了感官對和田玉內部光線的折射強度與通透度,讓我們認為有了油的增加與再生,從化學分子結構來看,和田玉石不含有油脂的。),不過愈來愈通透,可發現密密麻麻肉質,靈氣十足,白度增大。二到三年玉發生了傳奇的變化;這時玉的本質完全綻放,玉性穩定、透發出溫潤光澤。由于完全打通了“玉脈”這時不盤出油,溫潤綿醇,白度名至實歸,一目了然。特別是肉質清晰可鑒;毛孔、釘子等清清楚楚,這在當年是根本看不到的。

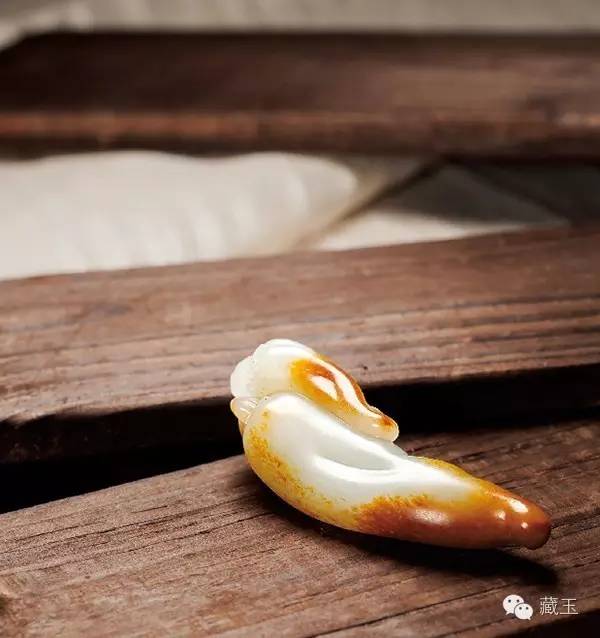

當然了,這個變化并不是所有不同品質的和田玉都有如此明顯變化的。任何事都不是絕對的,盤玉的過程有著不同的變化,其原因很多,盤玉變化的主要原因就是玉石自身的材質,其實就是玉石生成的過程礦物玉化的程度跟玉石生成所含雜質的多少,以及,玉石微晶顆粒的大小組成排列關系。這種變化必須是上等級別的和田玉,還需要跟玉有緣的人才能有著非常明顯變化的發現。手感好,易上手的手玩件,盤起來和我們的手掌五根手指相互對應交融,使我們品嘗到玉陰柔的潤美,順滑,柔嫩和玉的陽剛之美,火刃不可傷。

玉的盤法

關于玉的盤玩方法,從清朝有關盤玉的記載,盤玉分為三種,文盤、武盤和意盤。

文盤:一件玉器將她放在一個小布袋里面,貼身而藏,用人體較為恒定的溫度,一年以后再在手上摩挲盤玩,直到玉器恢復到本來面目。文盤耗時費力,往往三五年不能奏效,若是入土時間太長,盤玩時間往往十來年,甚至數十年,清代歷史上曾有父子兩代盤一塊玉器的佳話,窮其一生盤玩一塊玉器的事,史不絕載。南京博物館藏一件清代出土的玉器,被盤玩得包漿锃亮,潤澤無比,專家們估計這一件玉器已經被盤玩了一個甲子(60年)以上。

武盤:所謂武盤,就是通過人為的力量,不斷的盤玩,以祈盡快達到玩熟的目的。這種盤法玉器商人采用較多。玉器經過一年的佩戴以后,硬度逐漸恢復,就用舊白布(切忌有顏色的布)包裹后,雇請專人日夜不斷的磨擦,玉器磨擦升溫,越擦越熱,過了一段時期,就換上新白布,仍不斷磨擦,玉器磨擦受熱的高溫可以將玉器中的灰土快速的逼出來,色沁不斷凝結,玉的顏色也越來越鮮亮,大約一年就可以恢復玉器的原狀。但武盤稍有不慎,玉器就可能毀于一旦。

意盤:是指玉器收藏家將玉器持于手上,一邊盤玩,一邊想著玉的美德,不斷的從玉的美德中吸取精華,養自身之氣質,久而久之,可以達到玉人合一的高尚境界,玉器得到了養護,盤玉人的精神也得到了升華。意盤是一種極高境界,需要面壁的精神,與其說是人盤玉,不如說是玉盤人。

意盤精神境界要求太高,武盤須請人日夜不斷的盤,成本太大,現在的玉器收藏家大多采取文盤結合武盤的方法,既貼身佩戴,又時時拿在手中盤玩。再怎么盤其實都是人在盤。盤的目的是為玉變,不管文盤、武盤、意盤,都是人的一種動作,都是人體溫度或者摩擦溫度的溫度體現,這種體現沒有時間,人為無法控制,只能等待、期待玉的變化。

還有一種網絡上介紹比較多的是蕎麥殼盤玉。就是借助物質盤玉。

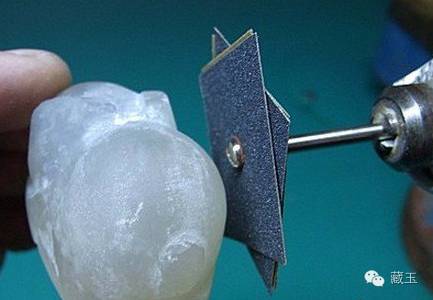

蕎麥殼,三棱形,富彈性,呈棱形,堅而不硬,能在地下埋藏百年不變質,常經日曬和水洗不變質。這就說,在盤玉摩擦過程,玉的表面受到了硬質殼的摩擦,殼是有著尖銳的邊角,從而是除去玉石表面污垢之利器,同樣也是一種慢拋光的過程。由此,玉石表面細潤光凈之表現,這是表面現象。不過當今的拋光技術與其有著關鍵的借鑒。

盤玉的挑選

在盤玉之前,要先了解和田玉本身的性質,那就是選料。不是任何的和田玉料都去盤,如果不管料的材質,那效果肯定會有很大的差異。說到選料,通常來說,不對料的玉器再如何用心,效果不明顯,比如俄羅斯、青海料越盤越干,除糖玉外色調變化不明顯,但都不是絕對的。在盤玩過程中的微妙變化樂趣無窮,可以說是天壤之別。

再說原石,有了可變的環境,那什么樣的原石才能讓我們感官看到的變化。具體來說,油脂度大,透光度強,雜質少,色正純者,盤玩之變化比較明顯。這里還有個塊度問題,大小適中,以手抓為準,太大難盤,太小易空,重量在30-1000克最佳。

下面我們再來說說不同玉種盤玩后的效果對比:

(1)青海玉:油份比較差,顯得比較干、嫩! “凝脂性”不強,用手盤的話,顯得很澀,很難盤活!這可能是由于青海軟玉結構、粒度均勻但稍粗,質感不夠細膩,常見“糖晶”、“冰晶”結構,所以才略顯“嫩”的。雖然是個普遍性的問題,但是不絕對,一些老坑料除外。

(2)俄羅斯玉:“凝脂性”不錯,不過,用手盤的話,出油比較慢,盤久了總感覺光澤還是那么嗆人,也是就是光澤怎么盤也不柔和,而且給人的感覺還是很強烈。還有,油份總是出不來!這種現象的科學解析為:俄料由于中細粒斑狀變晶結構的軟玉產出比例大,礦物粒度不均一,因而在外觀上才表現為質地細膩程度不夠,“油性”差,透光觀察粒狀感強(相對和田玉),光澤略帶瓷性。雖然是個普遍性的問題,但是也不絕對,一些老坑料除外

(3)和田籽料: “凝脂性”絕大部分很強,用手盤的話,很容易出油,盤久了感覺玉的表面變得很潤,很油,很有成就感!這種現象的科學解析為:和田玉結構為典型的氈狀交織結構,礦物顆粒非常細小,一般為0.左右,表現在外觀上即為:質地細膩,“油性”強,“飯粒”感弱。雖然大多數新疆和田軟玉如此,但不絕對,也有一些料質結構和成份上達不到以上標準的和田玉,盤玩過程的變化不會很明顯。

玉的顆粒細膩及均勻程度對玉質影響很大,也是判斷不同料的重要依據之一,籽料結構雖有松有致密,但其顆粒的大小一般遠較俄料和青海料細,俄料和青海料一般顆粒較大,所以不易打磨,容易出斑斑點點,成品盤起來會感覺澀手。請大家注意了,好的打磨師傅是可通過特殊的打磨讓俄料和青海料表面顯得象籽料一樣細膩,會是很多人上當的,包括一些有經驗的賣家。這種靠打磨出來的細膩和油性,經過了數個月的盤玩,會漸漸消退的。所以很多人說俄料青海料越盤越色,其實就是那層打磨層消退了,否則玉哪有越盤越干的道理。

大部分籽料拋光后為油脂光澤,有些其他產地的料會出現玻璃光澤,雖和打磨方式也有關系,但和里面氧化硅含量也有關。對打磨來說,打磨速度越高,打磨越細,會顯得光澤強些,所以有些打磨師傅喜歡油石打磨結束后用牛皮過一下,這樣會顯得油潤些,但其實未必好,因為人手盤出的油性是最好的,所以有些打磨成亞光,開始看上去并不油的東西,盤出的效果反而更好,但前提是要料夠好……

盤玉的文化

盤玉,不單純是一個動作性的盤的過程,這是一種文化精神的延續。盤玉,是和田玉脫離了大地而跟人有了密切接觸,首要條件是人。盤玉有著兩種層次與內涵概念,一種是發現,從無知到有知;一種是目的,為把玉盤變而盤。兩種關系是個過程,第一個是認知的過程,第二個是目的過程,但同樣的是帶給人類的是神秘、驚奇,同樣是愿望的期盼與生存的期望、欲望!

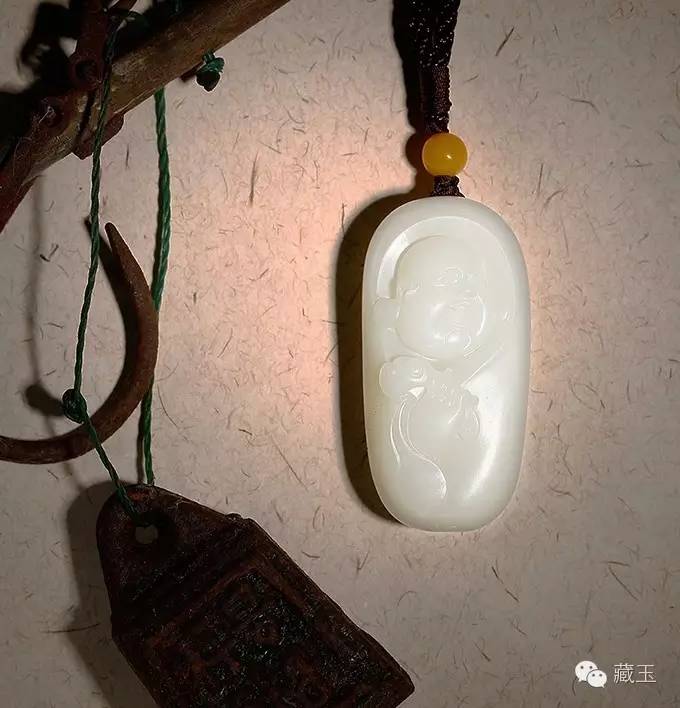

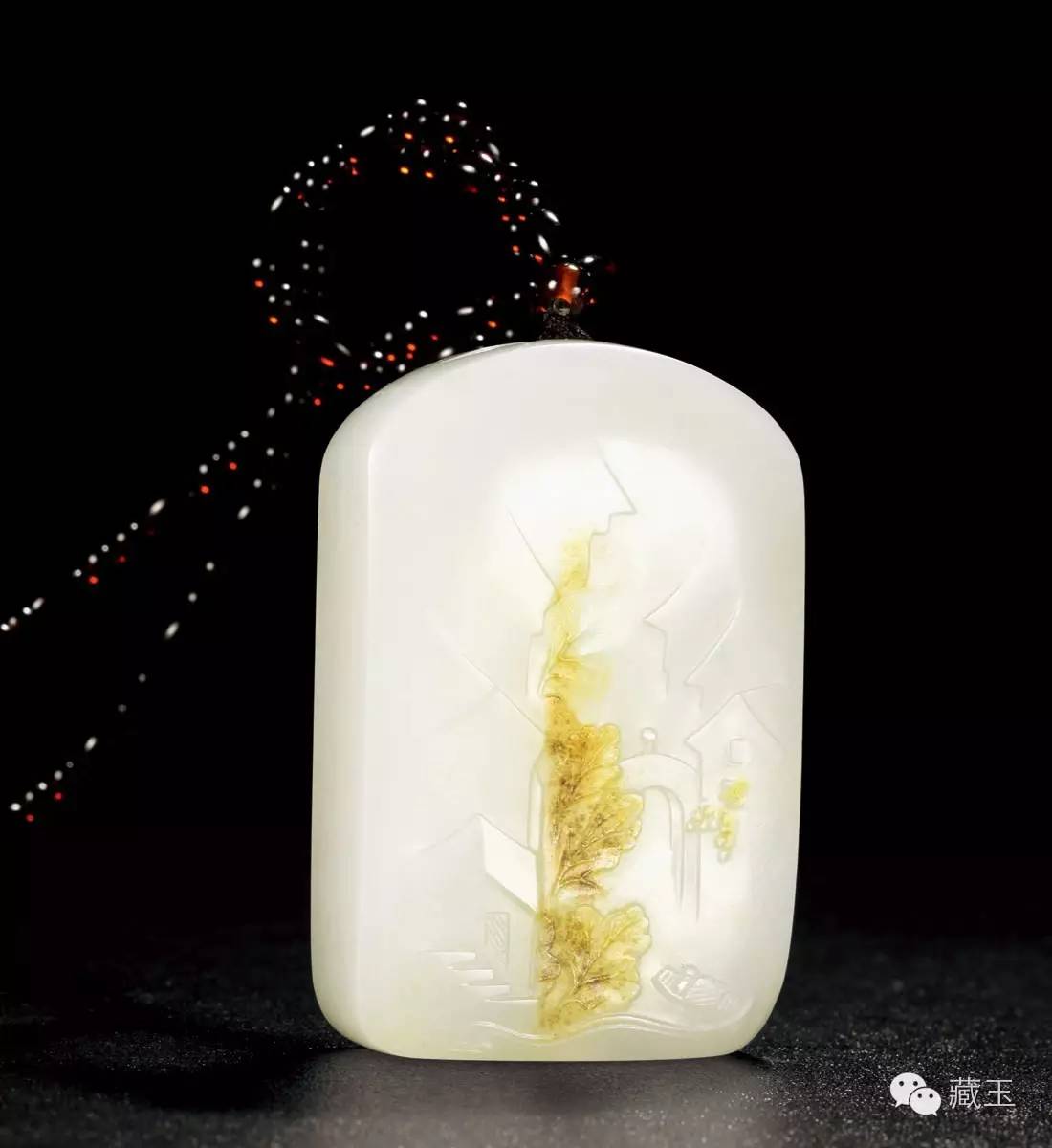

君子無故玉不去身,盤玩的玉要隨身攜帶方便,便于隨時隨地把玩。當你擁有一件心愛的美玉,你看著她并輕輕撫摸盤玩的時候,你會發現,玉是有生命的,而且跟你的生命連結在一起。這才是和田玉一直被我們祖先認可的主要根源。中國玉的審美觀念里,寶石透明,瑪瑙半透明,玉只能隱隱約約的透出一點光亮,這符合傳統文化觀念里的朦朧美。但是精雕細刻,有時候也是難為大美,現在的很多玉器廠趨向于這種現象,追求雕刻技藝的精上加精,反而破壞了玉的美。

盤玉,讓和田玉有了一種神秘與更加溫潤晶透,從而有了中國人燦爛的玉文化!今天的我們,只為玉的本質改變而執著的盤著,但不從更深入的去感悟理解盤玉的內涵。盤玉,是對未來美好愿望的實現過程。貼身而藏,精心呵護,經過天長日久的盤玩佩戴,就像是蝴蝶經過蛹的掙扎,玉逐漸蛻去了粗躁的土殼,恢復了往昔的靈性、潤澤、色彩,燦爛光華綻放在掌心,那種成就感是無可取代的。

盤玉是玉器玩家們的至樂之趣,也是一種超然物外的享受。養一方美玉細細盤玩,于靜謐中細品往事前塵,讓自己的心情也沾上一點玉的靈氣。當歲月流逝如水,而心一如玉石,走過滄桑,走過雕琢,再回眸時,早已是百煉成玉,有著玉的溫潤、玉的細膩,也有著玉的淡定和從容……

-再讀一篇-

▼