任何事情做到極致就可有一番作為。四川有一個村落,村民們專門收集石頭來賣錢,這樣竟然也能做出名堂來,他們把奇特的石頭分門別類擺放吸引顧客。

還別說,這些石頭銷路不僅廣泛而且成交價甚為可觀。

一塊奇石一般情況下可賣幾十元到幾百元不等,萬元的石頭亦不在少數,成交價最高的竟然有14萬元之多!這其中有什么訣竅呢?

大約在2000年的時候,收藏石頭的人就知道何家壩村有奇石,人們從那里買回家石頭又會把賣家介紹給朋友,就這樣何家壩村的外地人越來越多。

石頭到處都有,為什么這里的石頭這么有市場呢?

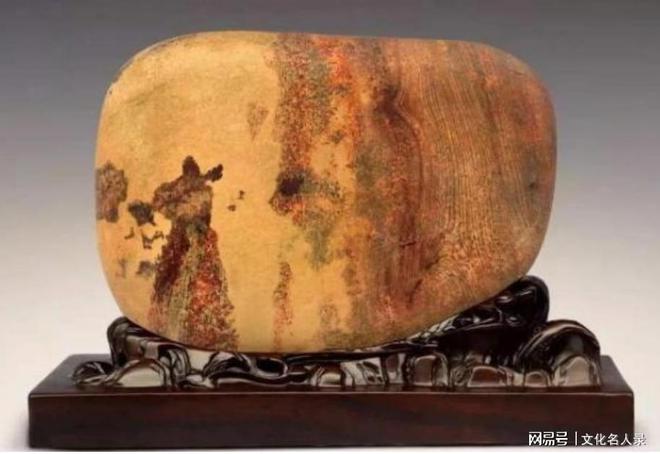

因為這些石頭大多圓潤,形狀雖大同小異,但不同的是每一塊石頭的顏色都稍有差異,上面的圖案也都各有千秋,有的是灰色石頭上面有黃色的線條,好像流水一樣;

有的是一塊黃色石頭上面有一塊白色印記,形狀好像是打坐的僧人。

九十月份天氣不冷不熱,長江岸邊總能看到這樣的場景:村東頭的老王家男人邊彎腰看著石頭,邊跟妻子說這塊石頭就能值幾十,不如再找找有沒有更好的;

村西頭的老李家的兒子每走幾步就撿起來一塊,也不管是什么顏色什么圖案,一股腦都裝進小簍里,沒一會兒,小簍里就裝滿了。

有時也能看見外地人的身影,這些人中有些是藏石愛好者,專門收集奇石的,有些就是單純來圖個樂的,看個新奇。

末了,他們都會到村里專門搭建的“市場”里轉一圈,因為這里的樣式比較全,什么價位的都有,在這里買賣比較讓人放心。

因為這個市場已經存在多年了,早就形成了隱形的管理機制,價格不會定的虛高,而且保證能夠物有所值。

這里的村民對于這些石頭為什么會如此之奇沒有一個確切的說法,但大概說法就是這些石頭從青藏高原來,后經過長江水長期沖刷和腐蝕才會形成特有的圖案。

中國人對于石頭還是有所偏愛的。南朝建康同泰寺前的三塊景石,被賜三品職銜;

宋朝皇帝曾給一塊奇石封侯;當過唐朝宰相的牛僧孺是唐代第一藏石家,宋代的書法家米芾更是將藏石賞石上升到理論高度,提出“瘦、透、漏、皺”四字要訣。

一些體型較大的奇石用于風景園林的裝飾小景,一些體型較小的石頭就被文人們放在床頭案幾,聊以怡情并敘一篇文章,抒發情感。

是否炒作?

中國特有的賞石文化隨著清朝幾篇論石文章逐漸達到鼎盛,曹雪芹的《石頭記》從某種意義上說就是賞石文化的實踐,但這些并不代表收藏奇石是權貴人家特有權力。

普通大眾亦可玩味。普通人偶遇一石,就可獲得一寶,這是古人所想也是今人所念。故此,何家壩村的人看到了商機。

長江石本來就有市場,而且畫面石的質量如此之高,所以購買的人只多不少,價格也是水漲船高。十幾萬元的石頭并不是罕見的,更有價值幾十萬甚至上百萬的奇石拍賣。

為什么會有這么高的價格呢?

石頭本身的大小、品質占了一部分,而持有者更要為石頭做宣傳搞策劃,重要的是還要有一個好的名字,讓人能夠浮想聯翩才能賣出好價錢。

例如,2018年1月在香港的拍賣會上天然奇石《神龍穿云》以約合人民幣640萬元成交。

這塊奇石上有大小不一的條狀紋路,像一條神龍穿梭在九霄的云端,如果僅是以“云紋”這樣的名字命名,恐怕不會有這么高的價格。

單講命名就有很大的學問,更別說宣傳和推廣了,如果沒有更多的人知道它和它背后的“故事”,那么又有誰會明白它的價值,為它買單呢?

這聽起來合情合理,可是還是有漏洞。

石頭的品相如果是無可挑剔,做一系列推廣也無可厚非,可是總是有人拿著品相一般的石頭來做宣傳,在雜志上博人眼球、展會上供人談論,營造出一種很有價值的氛圍,再賣出高價。

有時這種現象被何家壩村的村民稱為“炒作”,一旦談起,人們必是眉頭緊皺。

村民們從來不做多余的宣傳,但也了解基本的行情:兩三個月賺幾萬到十幾萬是正常的,有時會有老板高價回收那會掙得多一些。

因此他們每戶都過上了好生活,多數人都在城里買了房子,出門都是開著高華轎車。

石文化的傳承

話說回來,他們也認為適度的宣傳是可取的,但是要結合傳統文化內涵,要讓石頭上的一幅幅圖案激發起了解石文化乃至中國傳統文化。

“沒有文化的石頭,石頭永遠是石頭”,這是收藏家李祖佑對藏石玩石的總結,一語中的地說出了收藏石頭的本質。

好多人玩石頭是因為看到奇石巨大的利潤空間,當人們看到何家壩村的人發了財,恨不能放下工作立刻就去采石,發個大財,一勞永逸。

如果是懷著這樣的心情玩石,那么此事必定不會長久。

“天賜奇石,人賦妙意”,玩石圈內一味追捧造型怪異、畫面獨特的石頭可是卻不明白石頭的種類的人數量可觀。

他們更不清楚石頭形成特有形狀的原因,對“洞少可漏月,洞多能鎖云”也一知半解,這樣的人就好像荷花池里的綠葉。

試問哪個大收藏家不是一個文化人,對于有價值的好物他可以說出此物的前世今生,也了解此種玩物的歷史脈絡,更對它的價值了如指掌。

小結

玩石是中國人特有的文化,全憑個人喜好收藏,如果人們都趨之若鶩,那么就會導致奇石價格迅速膨脹,到時玩石的人多了,但卻少有人關注真正的石文化和中國傳統文化。

那么這就不是真正的玩石了。因此,懂石才是玩石的基礎。