奇石收藏,讓人樂趣無窮,讓生活豐富多彩。在20余載的古玩收藏歲月中,奇石總能帶給我啟發與靈感。我收藏的酷似“北京猿人”的奇石,更讓人浮想聯翩。

中國的賞石文化源遠流長。在歷史長河中,祖先的豐富實踐在先,然后有了賞石理論及規律的不斷探索,而這種探索在宋代達到頂峰。蔣勛先生曾說:宋代美學,領先世界一千年。

一塊頑石,宋代的皇帝為它建園,為它繪畫題跋;一塊頑石,宋代的米芾向它頂禮膜拜;河里幾塊小石,蘇軾可以拾起視若珍寶,或藏于袖中不時把玩,或置于盆中注水供養,宋人愛石之風可見一斑。

宋人最喜歡的奇石中,靈璧石、太湖石、英石、昆石被視為四大名石。米芾論石,將其審美總結為4個字:瘦、皺、漏、透。瘦乃風骨,皺乃紋理,漏乃空靈,透乃達觀。此4種石之特性,皆為當時文人的內心投射及人生追求。

蘇東坡論石,曰文而丑,又曰怪。文,是借石頭的紋理來喻文氣;丑乃大美,是不可說的天地造化;怪乃獨特,喻文人的特立獨行,在亂世與紅塵中保持一個知識分子的良知與對真理的追求。

盛世收藏。俱往矣,數風流人物還看今朝!近30年,中國學術賞石文化達到了歷史上一個新的高峰。

近年來,《中國石譜》問世、奇石展會數以千計、奇石展館與奇石文化城堡遍布各地,然而,與收藏奇石的熱鬧形成反差的是,對賞石理論的探索研究稍顯滯后。

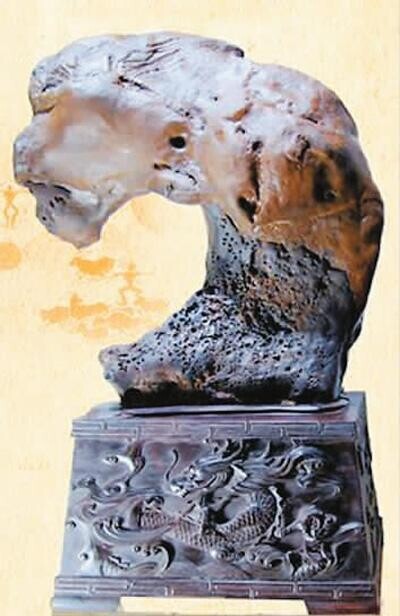

美沒有標準,但美一定有規律。既然奇石是一種藝術品,那么當代賞石的審美有何規律?我們以這塊酷似北京周口店猿人的奇石為例來探討——

一曰形,即形態。此石為廣西來賓的卷紋石,全身褐色,酷似北京周口店猿人的半身像,其頭發、眉毛、眼睛、鼻子、嘴、下巴、額頭極為逼真,幾乎就和當時的猿人一樣。所有的藝術品,形皆為第一要素。古董收藏中,在各種條件具備的情況下,器形最為重要。抽象繪畫也有形,畢竟人類要靠形來賦予它意義。奇石收藏中,三分像可以玩,七分像就是精品,十分像則為神品。

二曰色,即顏色。以往,古人因交通及科技限制,沒有機會得到太多種類的石頭,所以沒有把色作為奇石審美的規律之一。而如今,我們周圍是個全新的世界。如果當年可以得到戈壁石、大化石、來賓石、卷紋石、松花石、黃蠟石、長江畫面石、孔雀石等,我想古人也會欣喜若狂愛不釋手吧!而此石為褐色,也與先人的膚色一致。

三曰質,即質地。不是所有質地的石頭都有收藏價值。石質過于松散,達不到一定硬度,也不屬于收藏品之列。此石質地堅硬,硬度可以達到七度,因長年在河水里浸泡沖刷,石質表面細膩滑潤。

四曰紋,即紋理。天然的紋理之美,讓人贊嘆大自然的鬼斧神工。此石紋理之美最絕之處在于紋得恰到好處,紋在眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴、頭發處,真是精絕。

五曰韻,即神韻。在形、色、質、紋的基礎上,收藏奇石還要有神韻,這也是所有藝術品的極高境界。此石不僅形似,而且猿人的神情畢現、動態十足。遠古人類在叢林中生存的野性活靈活現,怎一個妙字了得!

六曰意,即意境。“意”乃所有藝術品、收藏品之最高境界。大千世界無奇不有,所有的東西都有存在的意義,但意義有大小、高低、美丑之分。比如繪畫中,人們喜歡山水、仕女、花鳥題材,而不喜歡低俗之物。這里的“意”,也指生命的意義。人生在世,所有的審美收藏活動,都是在追尋生命意義時心理的投射與印照。可以說,所有收藏大家都是深刻的。

細品此奇石,我們回到數十萬年前的歲月里,我們的祖先在這片土地上鑿石制器、鉆木取火、篳路藍縷、開天辟地。中華文化史,也是石頭的歷史,華夏子孫愛護這片土地,為這穿越歲月的力量感到驕傲。